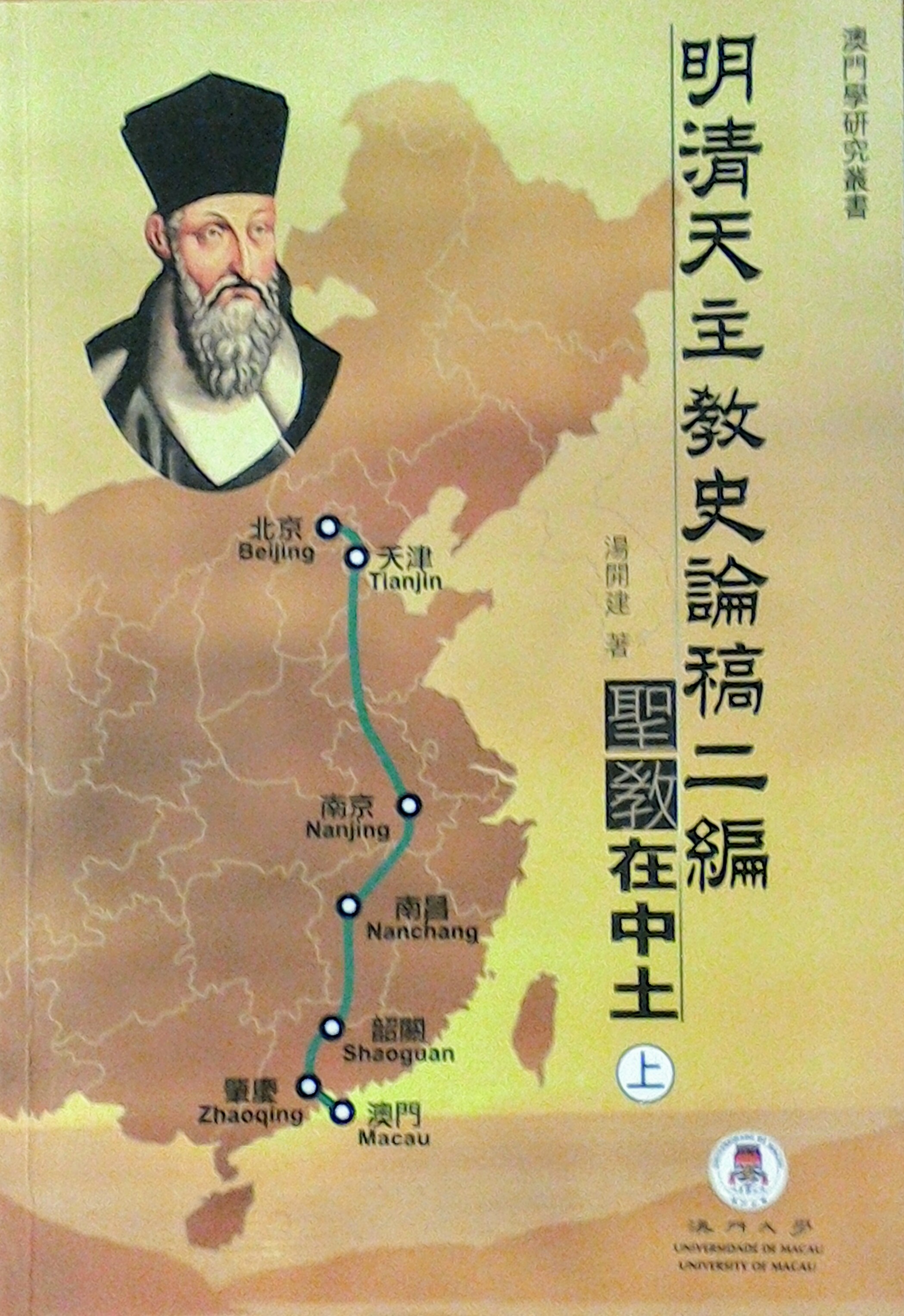

明清天主教史論稿二編 -- 聖教在中土 (上),湯開建,澳門大學出版中心,

2014, ISBN 978-99965-1-052-6

明清天主教史論稿二編 -- 聖教在中土 (上),湯開建,澳門大學出版中心,

2014, ISBN 978-99965-1-052-6

為了加強《文化脈絡中的數學》之〈徐光啟與數學的最初教材〉 關於利瑪竇的書寫深度,我在 2016 台北書展買到這本書。 逛書展的時候,特別到澳門大學的攤位去找線索; 因為我知道利瑪竇是在澳門上岸的,「感覺」澳門大學該有人做這個主題的研究, 非常幸運地,走進去立刻就看到這本論文集。 其實我的「感覺」毫無根據,臺灣的大學就不見得有人做「在地」的研究題目, 所以雖然讓我猜對了,卻還是感到非常的幸運。 這本書有 ISBN, 而且明明是澳門的出版品,香港人宋漢生草創的 aNobii 卻說「查無此書」。 我在 aNobii 貢獻了這本書的資訊,但是沒人理我。

這本書是澳門大學的學者湯開建教授的研究論文集,由澳門大學出版中心發行, 印量只有 500 冊,可見我這一本有多珍貴了。 雖然是嚴肅的歷史論文,但因為是用「普通的」中文寫成,所以並不察覺特殊的閱讀障礙。 湯教授是湖南長沙人,只有學士學位,但早年做西夏史而獲得了肯定, 特例升等為教授,到澳門之後就從事現在這個主題的研究了。

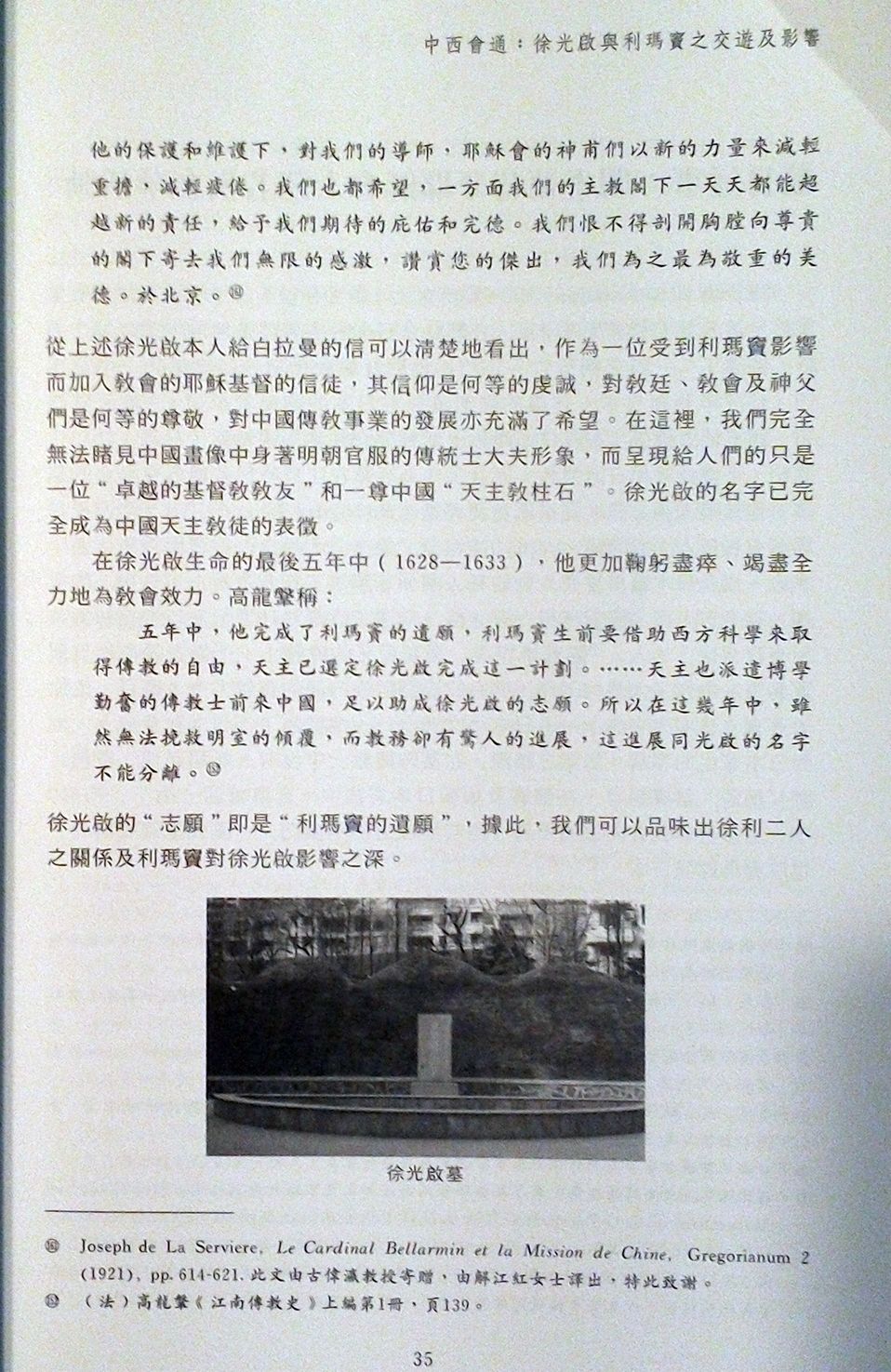

我原本只想從書裡挑出關於利瑪竇的故事,卻意外讀到更多關於徐光啟的「新知」, 徐光啟可謂這本書的主角了,他的直接和間接事蹟以及他的門徒,散佈在整本書裡。 以前讀到的徐光啟,都是從「正統中國知識份子」的角度來寫他, 這本書透過西方傳教士和漢人教徒的眼光來看他, 使得徐氏成為更鮮活的有血有肉的形象。 天主教來華的早期歷史,從晚明一直走到清初, 在明朝廷裡擔任客卿的高階傳教士,繼續為清朝廷服務。 從他們留下的信簡以及回傳梵諦岡的報告中,我們從另一種眼光看自己的歷史。

湯教授的論文讀起來像是「演義」,一章一回地把我吸引進去, 愛不釋手地讀完了整本,還想要讀下冊。 「聖教演義」的一個例子是兩位耶穌會士利類思 (Lodovico Buglio, 1606--82) 和安文思 (Gabriel de Magalhães, 1610--77) 深入四川,意外成了張獻忠的「國師」, 而後嘗了一段中國式的牢獄之災, 還好「朝中有人」被湯若望營救,那是順治年間的故事,而皇太極、多爾滾、 豪格都在故事裡登台亮相。 「聖教演義」的另一個例子是畢方濟 (Francesco Sambiasi, 1582--1649) 行實, 湯教授介紹他出場的台詞是:「徐光啟十年精心培養的西域逸民」。 畢氏還從中國被邀請到朝鮮,啟蒙了韓國的西學。

若以廣義的基督教而言,源出東正教的景教 (Nestorian Church 或 Church of the East) 早在唐朝就進入中國,建立了許多「十字寺」,而在蒙古人建立的歐亞大帝國上最為興盛。 但是若專指羅馬的天主教,則除了在元代的大帝國時期曾經短暫進入中原以外, 真正開啟中國之天主教史的人,就是耶穌會士利瑪竇。

明代東來的天主教傳教士都是耶穌會士,這或許是歷史的偶然, 但以耶穌會當時自許的使命,以及恰好他們是最「資淺」的修會來看,或許又沒那麼偶然。 耶穌會 (Jesuit, Society of Jesus, a Roman Catholic order) 由依納爵‧羅耀拉(Ignacio de Loyola,西班牙人,1491-1556) 在 1524-34 這十年之間逐步凝聚起來, 而 1534 年 8 月 15 日「七賢」在巴黎的宣誓,標誌耶穌會的成立, 但是天主教在 1540 年 9 月 27 日才由教宗保祿三世正式承認這個團體。 Loyola 最親信的戰友,耶穌會創會七元老之一的 方濟各.沙勿略(Francesco Saverio,又寫作 Xavier,西班牙人,1506-52) 因緣際會地成為東方傳教的先鋒,他也成為最早進入日本的天主教士: 1549 年 8 月 15 日抵達鹿兒島; 原來葡萄牙人繞過臺灣而直航日本,可能因為那時候臺灣實在太蠻荒吧。 但是為什麼他們不到中國?可能因為那時候還「不敢」吧。 沙勿略本來是有雄心要敲開中國大門的,可是壯志未酬就病逝於上川島了。 至於他的遺體,則運回了葡萄牙在印度的首邑:果亞(Goa)。 沙勿略的航線如下圖。

沙勿略對印度果亞原住民宣教的方式,就像葡萄牙和西班牙人對美洲原住民那樣, 相當地直接而粗暴;夾著「文明」的氣勢,他們在果亞相當成功。 可是,沙勿略對日本的觀察而提出的傳教策略就不同了。 他認為日本的文化程度比果亞高了太多,不可能像那樣傳教。 他建議耶穌會士學講日語、學寫日文、學穿和服。 實際執行沙勿略之策略的,是義大利人范禮安神父 (Alessandro Valignano,1539-1606),他因此成為歐洲最早研究日語的學者。

葡萄牙人主要的利益在印度、麻六甲和日本, 澳門只是連結南亞和日本的休息站而已。 而明朝官府之所以容許葡萄牙人在澳門落腳, 基本上表示那裡根本是個中國不介意的無人荒島。 在范禮安以前,澳門向內地(廣州和肇慶)的傳教一直不太成功, 而范禮安按照他承襲沙勿略的策略邏輯,認定對中國傳教也得先學華語,寫漢字。 他自己朝日本前進(葡萄牙人的主要興趣在日本),從果亞調來一位師弟: 羅明堅神父 (Michele Ruggieri, 1543-1607,義大利人),要他到澳門來學習中文; 羅氏因此成為西方的第一位中國學者。 可是羅神父一開始學習中文就發覺此項任務非同小可,於是寫信向范神父求救, 請他再加派人手來幫助澳門對中國的工作;范禮安設法讓果亞當局同意了, 他們送來一位三十歲的青年教士,利瑪竇 (Matteo Ricci, 1552-1610,義大利人)。

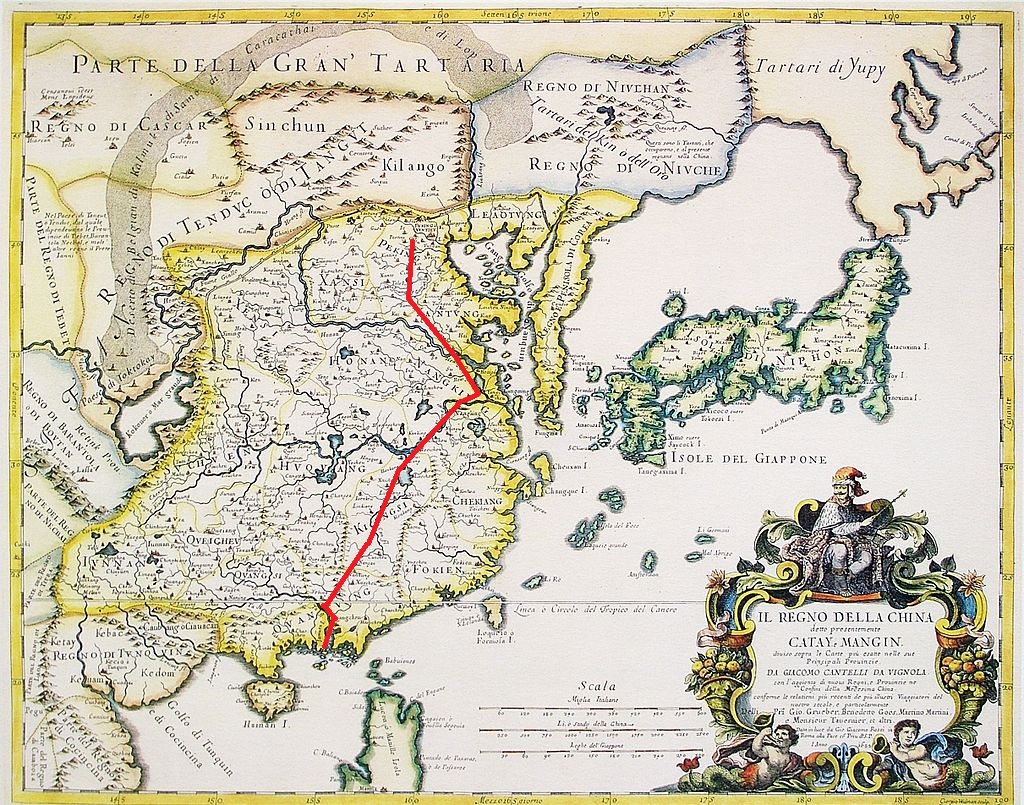

勤學中文的羅明堅和利瑪竇,於 1583 年獲准進入肇慶傳教。 在肇慶居停期間,羅明堅和利瑪竇合作了第一本中葡辭典, 那是世界上第一本中文與歐洲語言的互譯字典。 可悲的是,這本辭典拖到 2001 年才正式出版。 羅明堅於 1588 年返回西方,而利瑪竇在 1589 年被逐出肇慶。 (如今肇慶有利瑪竇展覽館。) 果然是上帝關了一扇門之後,就會為你打開另一扇門。 利瑪竇在肇慶生活六年之後,已經有能力與中國士大夫交流, 出了肇慶,他向北闖蕩,結交「有力人士」,包括徐光啟。 十二年後的 1601 年,他成為首位進入紫禁城的天主教士。 利瑪竇在中國的行腳路線如下圖。

利瑪竇等人初到中國時,曾剃髮「偽裝」印度來的僧人,藉以進入社會。 這一招在日本頗受用,但是利瑪竇發現對中國人不靈。 檢討原因,他發現日本人尊重僧人,可是佛教在中國並不像在日本那麼受「士」的尊重, 而他(正確地)發現「儒」才是正宗,所以他不但長回了頭髮,還蓄鬚,扮成「西域儒士」 或「逸士」的形象。此後,利瑪竇對華傳教的策略,定調為「補儒易佛」, 其「補儒」的切入點,就是西方的「科學」。 而他的天主教中譯,則包括了「天主」、「上帝」等詞。 這種接受「中國禮儀」並融入儒家價值觀的方式,並不是耶穌教士的一致看法。 主要的反對者,有龍華民 (Nicolò Longobardo,約 1560-1654,西西里人) 和陸若漢 (João Rodrigues,約 1561-1634,葡萄牙人), 後者主要的成就在日本。

我不再有時間寫記錄了,拍照暫存。

最後再紀錄一個人,熊三拔 (Sabatino de Ursis, 1575-1620,義大利人),

徐、利的共同友人。

我在三月讀完此書,六月就有機會隨明懿到澳門大學參加華語教學的會議, 趁機查訪書中提及的澳門舊地。我發現當年幽靜的澳門附島,如今都已經陸路相連, 不知道是自然的滄海桑田?還是人造的填海陸地? 為了準備這趟旅行,我事先讀了一本澳門文化局出版的《三巴神韻》, 到了當地又讀了一些資料,發現沙勿略和范禮安直到現在還是澳門聞人。 2016 的上半年,我讀了澳門又走了澳門,而下半年我教到一名來自澳門的僑生, 有機會當面請教當地人的消息。 所以,2016 年是我的「澳門年」。