捲土重回安東軍

We don't remember days.

We remember moments.

93 年 11 月底,仍然是中央大學舉辦校運會的那一週,

我和其他三位中大師生以「來回走」的方式首度探訪能高安東軍,

過程詳實地記載於『能高來回安東軍』:

http://libai.math.ncu.edu.tw/~shann/mountain/nengan/。

當時因為右膝韌帶受傷,在屯鹿池放棄安東軍山而折返。

這次旅行的表面目標,當然就是完成這條路線。

更高層次的目的,則是為了陪伴振亞和渝晴一起走;

雖然和振亞作伴走過三次旅程,總是覺得還不太熟,這次旅行有了更深刻的認識,

而渝晴在這條路線上歷經三次撤退,這是她完成百岳的最後一關了,意義特別重大。

能高安東軍已經是傳統中的傳統路線,

其實不需要太多細節的紀錄,

而且渝晴也在她的部落格提供了紀錄和照片--

http://www.wretch.cc/blog/zoeyogi,

因此這也不是本篇遊記的主旨。

想要分享給讀者的是,這趟旅程帶給我的新體認,

以及路途當中某些難忘的『片刻』(moments)。

收集了渝晴和振亞拍的照片,放在 Flickr 上,

以下是隨機選擇的五張剪影。歡迎前往 Flickr 觀賞全部相片,

每一張都有註解:

Flickr相簿 捲土重回安東軍

糧秣與裝備

出發前就為了糧食的事而有點煩惱。

兩位同伴是素食主義者,因此提議伙食自理。

經過仔細心理模擬的結論是,我倒沒有不吃肉就沒力氣的想法,

而是我確實喜歡吃肉。就說我是肉食者鄙的那種人好了,我喜歡那種食物。

但是我對肉食的需求並不高,一餐中只要有幾條肉絲就能讓我滿足了。

因此我建議可以一起料理素食,我在自己的碗裡加入一些葷食即可。

譬如在白姑大山的司晏池首度嘗試的那種湯麵,

就是純素食,除了那幾條肉絲以外;就蕭老師的標準而言,

那整鍋麵根本就是素食。

但是這樣的提議終究沒有獲得支持,所以最後還是決定伙食自理。

一路上觀察我們的糧食,振亞最多采多姿(即使是淨素),

但是他的料理程序太過複雜,以至於花費過多時間。

我們通常在午餐和晚餐都有足夠的時間來揮霍,

但是早餐希望快一點。他確實有在加速啦,前兩天早上我們需要等振亞 30 到 40 分鐘,

第三天等更久但是那主要是因為早晨遊湖並享受日光浴的關係。

他的安第斯山脈橄欖,里仁餅乾和馬可勃羅貝果與乳酪,

實在令人垂涎,我要學著採購和料理。

但是他的晚餐麵食,就顯得稍微複雜了些。

而且他在調味料以及食材份量上,拿捏不準而多餘,我估計他超出了兩公斤之多。

也是正因如此,我和渝晴才能在最後兩天享用甜美的梨山高麗菜。

振亞平均每天有 1.5 份水果。

我則準備了一天一份(一顆蘋果或橘子)。

這次沒有隊友一起吃,我覺得有些無趣,所以準備的食材超級簡略,

連調味料也都省了。早上一個人蒸饅頭也覺得麻煩,

因此早餐的澱粉類改成馬可先生的厚片土司。

非常遺憾的是,我打算在早上用煎培根的油來煎蛋,

因此連沙拉油那種 100g 可以解決的東西都省了。

上了山才發覺這次媽媽幫我買(以前都是自己去買)的培根太「健康」了,

煎不出油來。除了某天早晨到隔壁友隊那裡乞討到一勺沙拉油得以煎蛋,

其他的蛋都乾脆煮熟了剝殼吃。

除了水果以外,每一餐我都多備一份。

也就是說,我有足夠一整天的備糧。

那些備糧後來都背回家處理。

出發時,因為第一天在越嶺道上不虞缺水,只裝了 0.8L 飲用水。

衣物方面,唯一後悔沒帶的是第二件排汗衫,那種 300g 的東西還是帶著好,

雖然我的排汗衫都乾得非常快,不至於到了夜晚還溼著讓我著涼,

而且這種品質的排汗衫也不至於在六天的行程中臭到不行,

但是在溪邊盥洗之後,能有一件全新的內衣穿上,那幸福的感覺還是值回票價的。

我帶了備份四角褲 (boxer),洗澡後換上,真的舒服。

除了沙拉油和備份排汗內衣,我沒有任何想要用卻沒帶著的裝備。

除了抗風防寒的手套和瓜皮帽(都是 WindStopper),以及一套備份襪子,

以及四顆備份電池,我也沒有任何裝備帶了卻沒用著。

除了備糧,所有糧食都在抵達奧萬大前吃完了。

這是我覺得最完美的裝備與糧食規劃。

我帶了 3 罐 propane 燃料,但是加在一起大約有 2.3 罐,

其中 1.8 罐是 Snowpeak 品牌。剩了大約 0.5 罐回來。

在上述的前提之下,我在出發時的背包總重(包括一頂大約 1.8Kg 的帳篷內帳),

只有 20Kg!我不禁憂心是否忘記了甚麼重要的東西,連睡夢中都還在擔心。

那麼,以前在這種縱走路線,出發時都至少 24Kg 的情況,

不就說明了,我都在為隊友分擔公裝或糧食嗎?

原來,不需要負責協助隊友時,只管自己是這麼的輕鬆。

沒有抱怨的意思,我很樂意的,只是紀錄一下而已。

後來在車上,發現渝晴的背包已經有 19Kg 的重量,

卻還沒裝進該要分擔的營釘、營柱和地布(總重約 1.2Kg)。

更令我驚訝的是她完全放棄了水果。

我不忍心看到隊上的女生這樣苛待自己,

萬一她在路上水腫起來,我看著也難過。

所以路過霧社時,又添購了四份水果,幫她背著,打算從第二天起供應給她。

走到能高越嶺道路 7K 水源處,覺得自己實在是行有餘裕,

就把渝晴的營柱接過來背了。

後來在白石池的早晨,她默默地把營柱折好收進背包裡去了,

還真是個乖巧的好夥伴。

我相信,登山的路上,盡量地幫助別人,提昇整體的效能和品質,

最後也會讓自己走得很愉快。

這似乎也是旅途結束時,振亞想要跟我分享的心得。

自理伙食的最大麻煩可能是料理的空間。

如果天氣許可,振亞總是客氣地穿戴整齊坐在帳篷外面料理。

特別是凌晨時分,這麼做實在勇氣可佳,令人感激。

因此我和渝晴可以併坐在玄關之下炊事。

但是當天氣不許可的時候,就必須輪流炊事。

幸好能安的行程不算緊湊,輪流炊事所浪費的時間不至於造成嚴重的影響,

也恰好我們三人的腳程都還算不錯,因此影響更低。

譬如在白石池的傍晚,雷疾雨驟狂風不止,必須在玄關內炊事。

那時我就選擇待在外面,幫忙取水和收發一些雜物,

也順便幫助他隊的山友紮營。直到他們忙到一個段落,我才進去準備自己的晚餐。

又如在溪底紮營的傍晚,我跟振亞在溪邊淋著雨沐浴完畢,

鑽回帳篷後通體舒暢,那時我自顧著坦腹東床,橫臥帳篷尾端,

讓他們倆先行炊事。當時有一點點後悔,為甚麼不多背 200cc 的酒呢?

宿營與生活

行進當中的登山者幾乎就是禪定的修行人,

無礙無念,沒有想什麼也沒有不想什麼。

我那些藝文界的朋友,總以為登山者是邊走邊唱著山歌或談著生活美學,

經常要費些力氣把他們從幻想中拖出來,

告訴他們『真正』的生活是像什麼樣子。

如果行進間是靜修禪定,那麼停止間就反而是契闊談讌的歡宴了。

自從在太魯閣大山的北鞍營地享受過一個休息日之後,

就念念不忘那種身心的安逸而開始認為,登山活動總要保留這種暫停時間。

這趟旅程當中,我很高興有好幾個這樣的暫停時間。

振亞非常健談,又見多識廣軼聞不絕,

而渝晴雖然初次見面,也很真誠爽快,

從第一個夜晚就能開始在帳篷內談心。

因為人少,三人當中又有個早就以快腳出名的渝晴,

總讓我和振亞終日追趕。所以雖然早晨我們總是最後出發的隊伍,

一路上卻像點名似地一一越過其他隊伍,而及早抵達營地。

印象深刻是下能高南峰的坡道,明明啟程時渝晴之前有五六個人,

她和我之間夾了三個人。轉個路角再看,

我們之間就變成了七個人。我總要跟在別人後面好幾分鐘,

才會等到他們決定禮讓。但是渝晴就彷彿帶著一股殺氣似的,

路上行人會在她迫近時趕快閃到一邊讓路。

兩天下來她就遠近皆知了,她被路人稱為『那個女生』。

抵達台灣池好像還不到三點,紮營後散坐在乾草上聊天喝茶。

陽光溫洵,白雲藍天,奇萊東稜倒映池中。

入夜後頭頂上仍然晴空朗朗,但花蓮上空的雷雨雲包隆起翻騰,

閃電的光芒此起彼落。當閃電在那壯麗的雲團內部亮起,

整個翻攪的雲柱像一盞燈罩似地從內部被照亮,

盤據東方夜空的幾個雲團,就像矗立著的巨大手電筒,

此起彼落地炫耀它們的光芒。

行程計畫中,本來就有白石池半日閒的規劃。

前一晚在狂風暴雨下渡過,已經不敢想這個計畫,

也許不是半日閒,就連休兵一日都有可能。

被迫休兵和自己選擇的懶惰,那感覺可是完全不同的啊。

凌晨四點趁著風雨聽起來較小的時候,

我出去解放一下,並且重新拉營繩。

本來渝晴說她隨後也要出去解放的,但是居然跟我聊了幾分鐘之後,

逕自睡著了。真奇怪,我並沒有講數學。

據說她在上半夜聽風聽雨,看著帳篷劇烈晃動,憂慮地睡不著,跟我說了些話之後,

安穩地睡到天亮。我在考慮該不該挖她起床,擔心她會不會尿床,

擔心不久之後也失去意識了。

相對地,振亞穩穩地睡足了十個小時,此後他的體力變得超好,再也沒有滑倒過。

等我們再醒來,黎明終於來了;

黎明不但自己來了,還送走了風雨,帶來了晨光,

從玄關的天窗恰好看到雲層當中一塊藍色的破綻。

於是,『白石池半日閒』就在上天的恩寵中,真的實現了。

清晨時雖然雨停了,天卻未霽,濛濛地有如沐浴之後水汽未散的浴室。

透著薄霧看見藍天隱隱浮動,當朝陽終於穿透斜坡上的箭竹,

穿透葉片上淋著滿滿的水珠,照映到白石池面的時候,

那片攏罩四周的白茫茫水汽,就像車窗上的水珠般一絲絲地凝結墜落,

被大地吸收,匯成幾條曲流注入白石池。

然後天就真的藍了,地就真的綠了,白石池畔的白石也就真的潔白發亮了,

光頭山向著我們的那片崩壁,也就節理分明層次清爽。

砂地、帳篷、石頭、草葉,都被徹底洗了一遍,

像是剛哭過的孩子,雖然笑了臉龐上還掛著淚珠。

被雨水洗過的天空,澄淨地看起來那麼無辜,

彷彿昨夜那場暴風雨跟他一點關係都沒有似的。

我們緩緩地散步,緩緩地收拾,緩緩地鋪曬,緩緩地著裝,

緩緩地繫上鞋帶。在明耀但不刺眼的陽光下。

在清洌卻不乾燥的空氣裡。在涼爽而不令人皮膚收縮的溫度裡。

那一夜的風雨,只是這美好早晨的前奏而已。

當日早晨 9:40 出發,11:40 穿越泥濘的萬里池

(這樣說他最愛的湖水,振亞想必要抗議)午餐。

一點多來到屯鹿池前的小溪流,把身上的衣服洗滌一遍,

再以純淨的活水填滿容器之後,才甘心離開。

兩點左右在屯鹿池畔紮營,隨即又開始了下午茶。

有一段時間前人已去後人未達,

空靜的山谷懷抱了一泓池水,微風稍稍拂動,

在湖面上吹起這裡一點那裡一點的波紋。

而我只能聽到爐火的聲音,和咀嚼小黃瓜的聲音。

天暗了之後,他隊的山友還絡繹於途。

振亞點了頭燈站在外面練氣功,順便充當燈塔,

並一一為遲歸的旅人打氣。

另兩個人在帳篷內閒磕牙,說了甚麼我都忘了,

只留下一個印象:我熄了頭燈,欣賞一盞白光在帳篷內壁折射反射渲染出來的色澤,

並從一種在心理上很遠的距離,旁觀一個登山者整理她的零食、

她的行裝、她的隱形眼鏡、她的鋪蓋、和漫無目的地做一些更不重要的小事情;

她的行動或許是忙碌的,但是其實她的氣息是閒適的。

時間,也就是我們生命中的一個段落,就這樣安逸而閒適地從未來變成了過去,

保留了一些『片刻』在記憶裡。

天威難測

抵達白石池雖然才剛過四點,但是已經烏雲罩頂雷聲隆隆,

當時已經下了十幾分鐘的雨。

真是有點奇異,十一月了還有午後雷雨?

人說天要下雨娘要出嫁,誰都沒辦法。

所以,雷雨也就雷雨吧。

我們在池邊選了一片最大最平坦的沙地

(因為渝晴最早到,所以有先選的權利),

這時候我犯了一個錯誤:我認為雷雨最多兩小時之後就會停,

因此在池邊紮營不至於被漲起的湖水淹沒。

後來在五點半的確雷聲漸遠而雨滴漸歇,

我還跟後來的山友說,慢慢紮營,不急,雨要停了。

老天爺在這次旅程中賞我兩隻巴掌,

告訴我『別想要指揮我接下來該做什麼』。

白石池畔的黃昏是第一個巴掌。

雷雨確實停了,但是平靜了短短半個紮營時間之後,

一陣狂風從天知道什麼地方直逼而來。

小小的白石池剎那間波濤洶湧,拍岸作響,

狂風吹來的濃霧立刻遮蔽了視線,

濃濃密密的雨絲被風勢加持,如顆粒般地刺擊在我的臉上。

緊接著雷雨而來的第二場雨,就像鋒面過境的那種降雨了。

我這時候開始有點擔心,覺得這場雨不好惹。

看看池邊到帳篷有兩公尺,落差約有十五公分,

隔著山徑的另一片營地,雖然地勢較高,可是當時已經形成兩個小水窪,

所以遷移過去的意義也不大;

再加上對於駱駝新採購的 Sierra Design 帳篷的信任,

我把心一橫決定賭了:不移帳篷。

我沒有表現出憂慮的樣子給隊友看到,這時候的憂慮顯然於事無補。

隔天早晨才發現,沿著池邊順時針方向繞四分之一圈之後,

有一塊地勢更高些,而且被人用石片砌好短牆的營地,

正好容下一頂四人帳。無論遮風還是避澇,那塊營地都是上選。

經過這一場連續 12 小時的大雨,白石池真的漲了。

次日早晨,她的邊緣距離帳篷只有 50 公分。

第二隻巴掌賞在第五日早晨。

那天凌晨爬出帳篷中場休息的時候,

舉頭望見滿天的繁星若塵,開開心心地鑽回帳篷睡覺。

四點起床之後,天色有點灰濛。

到了整裝完畢,六點整背包上肩的同一時間,

一陣長風又是突如其來地自南方刮來,

微亮的天空中已經可以清楚地看見雲朵,

一朵一朵的白雲像一隻一隻被大野狼追著跑的羊群,

沒命似地朝北方奔去。

而那匹大野狼,就是無邊無際的沈厚黑雲了。

當時,我自以為知道這是高低兩個氣壓交界處的梯度向量造成的大氣流動,

這種風壓通常代表著變天,而通常一變就是三天。

我們只好認命地穿起雨衣,頂著強風朝南方的稜線上去。

烏雲的密度使得天亮以後的箭竹林下,還是黑暗得需要點燈。

走到三叉路口之後的營地,我認為這雨沒有停歇的希望,

甚至準備好要淋兩天的雨,甚至連風雨中暴漲怒吼的萬大南溪都歷歷在目了。

沒說甚麼,拿出慶祝登頂的蘋果和橘子揣在懷裡,

就與渝晴上山去了。

振亞照例不跟,他拒絕冒雨登山。

我說留在營地會冷,他說會練氣功御寒。

不過,90 分鐘後我們回來的時候,他正要受不了寒氣升火煮湯呢。

登安東軍的山徑開闢在起伏平緩的草坡上,

向南本該是一覽無遺的中央山脈陷落區,而理論上卓社大山本該在背後屏障。

平緩的草坡此時成了放縱風流的幫凶,任它在曠野間摧扯搖撼。

山徑成了山溝,傾刻間水流成河。

渝晴寸步不離地跟在後面,我感覺與其說是我在帶領,還不如說是她在護送。

後者護送著前者,就這樣須臾不歇地登了山頂,蒼茫中拍照存證,緊接著就下山了。

趕回營地即時阻止了振亞的煮湯計畫,

草草收拾起來,就回到三叉路口往東下去了。

知道振亞被凍僵了,特別走慢一點讓他暖身。

但是,哪裡會預料得到,才走上第一個緩坡,還沒開始陡降呢,天就開了。

像個蛤蜊張開灰白的雙夾,滾滾白雲間恰恰好就露出一座卓社大山。

天上的雨停了,葉梢的雨卻還下得起勁,

一條條如白蛇般纏繞在樹林間的雲汽,迅速地退縮抽離,像是快速倒轉的影片;

水汽都還來不及散去,陽光就搶著進來了。

如果知道這個早晨的劇烈氣流變化,居然只是一場暫時的地形雨,

就該在營地避一避。只要躲過一小時,再登頂時就應該有和風與藍天相伴。

而一小的耽擱,對於下山的預算而言,也無大礙。

但是,誰又能早知道呢?千金難買早知道啊。

是我的經驗不足,還是氣象真的反常?

為甚麼十一月底會有午後雷陣雨?

為甚麼清晨六點會在方向穩定的狂風之後落下地形雨?

當我寫到這裡,路過巴士海峽南側的颱風,

還正好將她的外圍環流掃在我辦公室的窗外呢(95 年 12 月 13 日)。

天威,畢竟還是難測。

下溪的路

對於能高安東軍這條傳統路線,我最擔心的就是下山的路。

一則我怕過溪,二則上次沒走過。

出發以前到處求教,就是詢問這一段路,只是不管怎麼問,

總覺得有些地方還是像一團謎,無法參透。

中央山社的勝文提供我最大比例的地圖,還畫了詳細的路線圖,

並且非常仔細地標出每一次過溪的位置。

渝晴的專業級朋友送來數位相片,還在崩壁的那張照片上畫出路線。

這樣的資訊,讓我在出發前稍微安心了些,但是疑慮並未消除。

以前的紀錄,至此似乎已經不想多寫,於是,我就來多寫一點吧。

從三叉路口向東走之後,先要經過一段緩降與緩升,

然後才開始陡降。有些紀錄把這段下坡形容得太可怕了一點,

其實就山徑而言,這段路陡得不算太過份。

我們走得不太輕鬆,那是因為大雨過後,泥濘不堪,

幾段滑不留足的陡坡上,只能扯著兩側的箭竹往下滑蹭,

走完了活像一隻泥娃娃。但是即使如此,我仍然要說,這段路不算難走。

下降到海拔 2100m 左右首度抵達溪邊,我們花費兩小時左右。

溪水從左側下來,站在溪溝裡可以清洗一身的泥濘。

過溪前有一塊空地,可以紮營,以不太嚴格的舒適標準,可以紮兩頂四人帳。

過溪之後右轉沿溪而降。順著溪水的流動方向而言,

我們下山以來,先到溪的右岸,而後跨到左岸 (第一次過溪),

然後到右岸 (第二次過溪),再到左岸 (第三次過溪),

再到右岸 (第四次過溪)。

第二次過溪時,振亞成功地穿著鞋子越過,渝晴失敗地穿著鞋子越過

(從此之後她就可以不在乎地踩進水裡了,也算是一種成功吧),

而我投降,脫了鞋子踩水過溪。

第三次過溪前,看起來很恐怖,但是其實勇敢地跨上兩岸之間的一塊大石頭,

延逆時針方向繞到對面之後,就會發現有淺灘可以踩,

其實是這幾次過溪當中比較簡單的一次。

第四次過溪前,山徑在溪流左岸下降,遠遠就看到渡口的對岸掛著一個很醒目的紅色路標。

後來看清了,那個路標是一支壞掉的背包。

這一路上被遺棄的裝備很多,看起來有點嚇人。

這次過溪雖然不太容易,但是有振亞示範並傳授心得之後,

我也成功地穿著鞋子渡過了。過溪之後立刻有一個碎石崩壁要上,

前人留了傘帶。此時大約正午,我們在此午餐。

上了崩壁之後路還滿好走,不多久又要渡到左岸 (第五次過溪),容易渡過。

登上左岸,很快就到了一塊樹林中的空地,平坦而寬敞,

想必是傳說中的第二獵寮營地。可以輕鬆地從第五次過溪點取水過來。

勝文說,到了這裡就會想要停下來。

我們都不這麼覺得。地是頗平坦沒錯,只是感覺很陰暗潮濕,

不會很想在這裡紮營。這時候還不到兩點,繼續走。

過了第二獵寮營地之後,山徑逐漸遠離溪流,翻過一些肋稜。

有紀錄說遇見奇怪的叉路,我倒沒注意到甚麼奇怪的路。

偶有一次走錯了路,只踩了兩步就發現不對,退回兩步就看到正路了。

所謂的五十米大崩壁和三十米小崩壁,先後出現在這段路上,崩壁都在左側,

路基已經被踏實了,謹慎通行即可。

反而是小崩壁之後,有一處新的崩塌,

我們到的時候,土石還在持續崩落,頗有流沙走石之感。

費了一些時間通過,可能嚇死了一些神經細胞。

過了這個非預期的崩坍之後,山徑順利地降到溪谷。

降下溪谷前,路經兩塊平地,各可以紮下一兩頂四人帳。

此時已經可以望見不遠處的萬大南溪。

第一印象是,在早上那場雨之後,居然感覺還不太洶湧。

降到溪谷時,就得準備第六次過溪,回到這條支流的右岸了。

這回河面較寬,振亞也決定要脫鞋涉水。

事實上,涉水走過之後,感覺被唬了:雖然河面較寬,

還是不乏淺灘,應該是可以穿鞋橫渡的。

渡溪到了對岸,有一塊勉強可以紮營的空地,遠看還頗理想,

近看就覺得不夠平。兩個男生拖拖拉拉地擦乾了腳穿上鞋襪,

一個女生濕冷著兩腳在旁邊耐住性子等著,

結果只往前再走三分鐘,就到了一片沙洲營地,

早知道就不必再那麼仔細地綁鞋帶了 (又一個『早知道』)。

這片沙洲營地被前人用石片切割成了大小不一的四塊,

每塊都可以紮下一頂二人或四人帳。

此地海拔大約 1600m,流水淙淙,兩山夾峙,形勢優美,我們就決定駐紮在此了。

勝文說再過去就要接上萬大南溪主流,雖然河岸邊多得是可以紮營的地點,

但是溪水混濁,不如紮在支流邊上,飲用的水質較好。

這個建議很有價值,萬大南溪的確是混濁不堪。

這時候大約四點。這似乎還是此行當中,最晚到營地的一天呢。

次日沿著支流右岸向前,再左右橫渡兩次,就到了混濁的主流。

這萬大南溪的溪谷真是寬廣。

雖然在照片裡見過,雖然昨天在下山的路上望過,

親身站在這偌大的平谷上,還是被他的氣勢震懾吸引,彷彿它自成一片天地,

而我們是大河旁邊三隻尋找出路的小螞蟻。

接到主流之後,發現自己走在一片沙灘上,

左邊是主流的其中一股水,右邊是一條小支流,

兩股水在前方一片岩壁下匯合。

那就是把勝文等人在今年暑假擋回來的岩壁。

我們在兩水匯流之前,找了一個方便之處跨過左側的水流,上到一片更大的沙洲。

順著水流走到沙洲盡頭,右前方就是那塊岩壁,而右方流來就是剛剛才會合的兩股水。

這時候,神奇地發現從這塊沙洲到對面岩壁腳下的河床很淺,

直直地就可以走到達岩壁下方。

接下來,本來想要攀附著岩壁橫渡,可是又很神奇地發現緊靠岩壁的水面下,

其實都有石塊或砂礫可以踩。老實說有點可怕,因為水色混濁看不清楚踏足點,

但是用腳踢踢,感覺還算可靠。

就如此這般地摸著石頭過河,我們走完了岩壁,踏上了下一片沙洲。

所以,我們等於沒有過溪,單純沿著右岸就走到了第一個上攀點。

抵達第一上攀點之前,是名符其實地『漫步』在一望無際的河床上。

一朵浮在兩山之間的白雲,才剛剛從兩岸的森林和滾滾溪流中收集了水汽,

還沒有升空就活生生地在我們的面前誕生出來。

左邊對岸上,另一條清溪蜿蜒來會,淡淡的藍天溫溫的晨光,

我們一字排開任意地走,不知道胡亂聊些什麼東西已經忘了,

只記得走得身心舒暢。

第一上攀點位於右上方,幾條路標和一件破損了掛在樹上的黃色雨衣,

大老遠就朝我們招搖著。它的下方是一片高達十公尺的石礫斷崖,

不可攀附,必須沿著斷崖逆流而上(面對斷崖向右走,逆著一條支流),

再折回這個上攀點。事實上,這個上攀點出現得太快,我幾乎不敢相信,

因此首度拿出 GPS 定位。對照上河登山地圖,居然是它沒錯。

我仍然是按著勝文的建議,從第一上攀點上去。

他的意思是,第一上攀點之後的路徑,優美好走。

這也是個成功的建議;剛開始上攀的時候又陡又滑,不禁有點懷疑。

但是很快就結束了,忽然發現自己闖進了一座綠光森林,

濃密的針葉林篩選出最溫柔的陽光,輕輕地沾染在一整片的蕨類植物上,

綠光迴盪,彷彿就連空氣都變成了綠色。

百年累積的落葉撲滿平坦的路徑,踩起來鬆鬆軟軟地幾乎有彈性。

像這樣令人心曠神怡的路,很難慢慢地散步欣賞,

但是又捨不得輕易將它走完。

這一段平路還有兩次渡溪,都很容易。

其中一次在工寮營地之後,也是那塊營地的取水點;雖然沒有停留,

仍然感覺那塊營地很好。

另一次的跨越點在一個瀑布的上頭,小心別滑倒了,

那就可能會一路滑進萬大南溪。

山徑開始之形上升之後,就明顯地進入越稜路段了。

我沒有認真計時,反正也沒有走得很認真,總之要準備兩小時來翻越這兩三個支稜吧。

其中有一處或兩處的崩坍地形 (看你如何定義『崩坍』地形),

路基都被踏得比昨天的崩壁更結實,基本地謹慎即可。

稍微高繞過一個崩壁之後,路往下走,突然有一個小開口。

在那裡,登山者恰好面對著溪谷,萬大南溪的河床像飛機跑道那般地又寬又平,

直直鋪在面前。

那一衣帶水的溪流,真的有如一個閑散的女人邊走邊寬衣,

順著步履隨意拋落在地上的腰帶。

左邊的支流細得像絲領巾,奇特地逆向匯入主流。

看著這幅透著一些古怪的美景,忍不住坐下來,想要靜靜地看她一會兒。

一隻淡黃色的蝴蝶,翩翩飛到面前,在空間中用時間描繪出如同河灣的曲線。

這昆蟲,是否也感受了河灣的優美,而模仿著飛行的曲線呢?

當登山者發現自己從山壁的左側登上稜線之後,

越過稜線可以看見萬大北溪和萬丈直削而下的馬海僕富士山。

松風嶺到了。

這時候右手邊有明顯山徑,別走。

奧萬大在萬大南北溪匯流之處,往奧萬大的山路偏左,

基本上沿著分隔了南北兩溪的稜線朝西下降,

大約半小時路程,就到了奧萬大森林公園『遊客止步牌』的背面。

六天沒洗臉換衣服的登山者,請小心不要突然衝出來嚇壞了小孩子。

選錄相片

『被八表』的千山萬壑

鑽出箭竹叢欣見草原

回望南華山懷抱中的天池山莊

行向卡賀爾

卡賀爾鞍前水池

難忘奇萊東稜

渝晴和我的距離

登能高途中巨石散立

巨石下回望卡賀爾

能高主峰

台灣池營地

日出能高南

能高南峰北鞍看能高主峰及腰繞山徑

仰攻能高南峰前的最後休息地

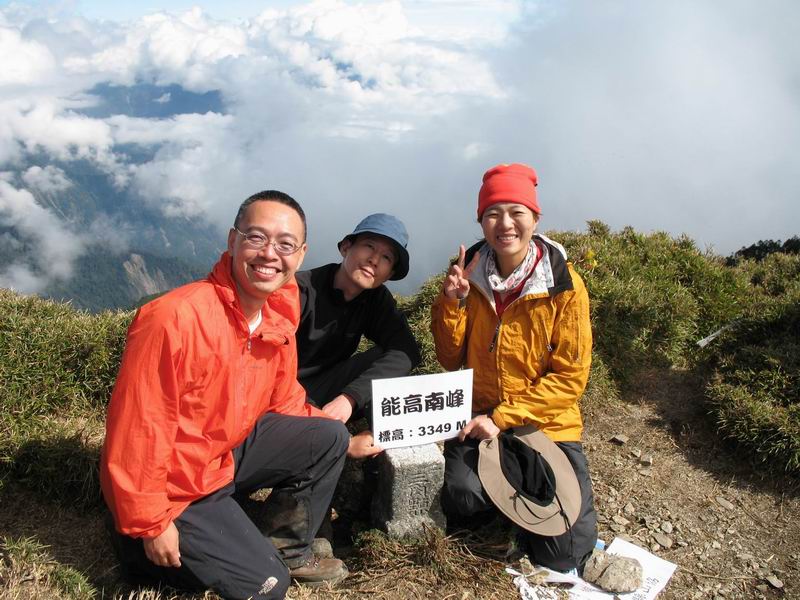

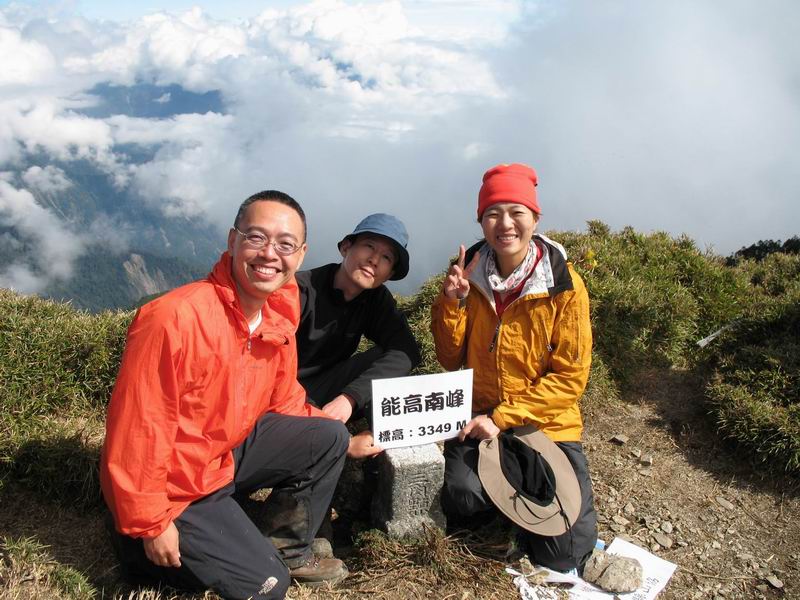

能高南峰頂

駱駝會旗在能高南

鋪坐南峰頂看光頭山草原

光頭山北之準平原面

南峰陡降南鞍

能高南峰南鞍營地

光頭山登頂照

下光頭山崩壁途中白石池忽現

白石池前後之準平原面

一夜催折後的白石池晨霧

一雙水鹿補充鹽分

三一七專業相機拍水鹿

雨過天清白石霽

積水營地看光頭山南面崩壁

白石池半日閒

白石平原

白石草原與光頭崩壁

青青草原

行向白石山

白石山前芒花白

白石山合照

捲土重回安東軍

下降萬里池的第一段陡坡

三面環山萬里池

萬里池氣勢恢弘

穿越沼澤之後的萬里池營地

屯鹿池山光

屯鹿池水色

屯鹿池畔下午茶時間

渝晴 98 岳:剩下雪東與石門

兩隻泥娃娃

萬大南溪鋪在山谷間的一衣帶水

松風嶺:路在她的背後上坡去

英語字彙班:這應該是 Sign 不是 Sing

Created: Dec 4, 2006