2017 年 12 月 27 日,我到世新大學通識中心分享《文化脈絡中的數學》, 該單位的專兼任教師多人出席,結識了很多有趣的同仁, 人社院長李功勤教授, 包括范傳坡教授的孫女,陽明大學醫學系范佩貞教授(在世新兼任), 專精於眷村文化保存的繆正西教授等人。 繆教授熱心推薦許多書籍給我,擴張我的視野,這是其中一本。

這本書的來源,是東京大學的羽田正教授與其他三位同仁, 在 2004 年日本山口聚會,討論大規模共同研究「東亞海域」的可能性。 他們在 2007 年正式成立「東亞海域史研究會」而執行所謂的「寧波計畫」: 東亞海域交流和日本傳統文化的形成; 本書的第三部,就有多處涉及今天所謂的日本「傳統」文化, 如何在十七、十八世紀從外部轉化為內部,進而成為日本的傳統。 該研究在 2010 年結束,本來希望所有參與者能夠達到共識,然後一起聯名發表。 可是無法在所有議題上達到全體共識,所以羽田教授和其他二十多位學者, 就分割出來自行聯手合作了這本書。 日文原版應該是 2012 年出版的,而我閱讀的中譯本出版於 2017 年。

選讀這本書,除了單純的好奇以外,有兩個功能性的目的。 一個是擴充《文化脈絡中的數學》關於利瑪竇那一章的背景知識, 另一個是探究整個「數學教育史」的旁枝。 對於數學教育史的課題,我不知道到底應該追到多遠? 但是肯定至少要追到利瑪竇,而他隨著葡萄牙商船來自「南海」, 不論時間還是空間,都屬於這本書的討論主題。

這本書探討的時代,從西元 1250 年到 1800 年,所以還不算真正進入「現代」。 作者們以「東海」為中心,並且擴及黃海、南海、日本內海, 探討中國、朝鮮、琉球、日本的歷史互動,有時候擴及越南、菲律賓、印尼。 原來,不同於之前的北宋和後來的明朝,元朝不以大運河為主要輸送管道, 而是「大器」地使用海運來徵集江南的糧食和稅賦。 主要路徑從長江口的太倉劉家港集中稅糧,用海路運到渤海灣岸的直沽, 再通過運河運到大都。在元朝重視海運的背景下, 源於福建民間信仰的媽祖被元朝皇帝褒封為天妃。 媽祖信仰因此進入華北,而擴至朝鮮、琉球和日本。 到十八世紀,日本的「本土意識」漲起,及至於明治維新時期, 日本的國家主義更為高張, 陸續將已有悠久歷史的媽祖改名或改其神像為日本神道中的角色 (這一段故事寫在 pp.235-6)。 朝鮮的島嶼被元朝用來作為流放地,濟州島有一段時期成為元朝的直轄地, 在歸還給高麗之後,還是有蒙古人經營直屬於皇室的牧場。 (p.74)

東海海域的秩序,隨著中國政治的穩定或動盪而潮起潮落, 但各方政治勢力從來不曾真正完整地控制東海; 歐洲人加入之後,這個海域就更加豐富而有趣了。 不論官方如何地海禁、鎖國,實際上東海自從十三世紀起,就越來越熱鬧; 用官方話與來說,那些活動都是海賊或走私,可是當事人肯定不這樣認為。 有趣的是,真正的「島國」人民--琉球人--反而是相對最少出海的。 而南海則不像東海那樣隨著政權更迭,那一塊海域始終是無主而多變的。

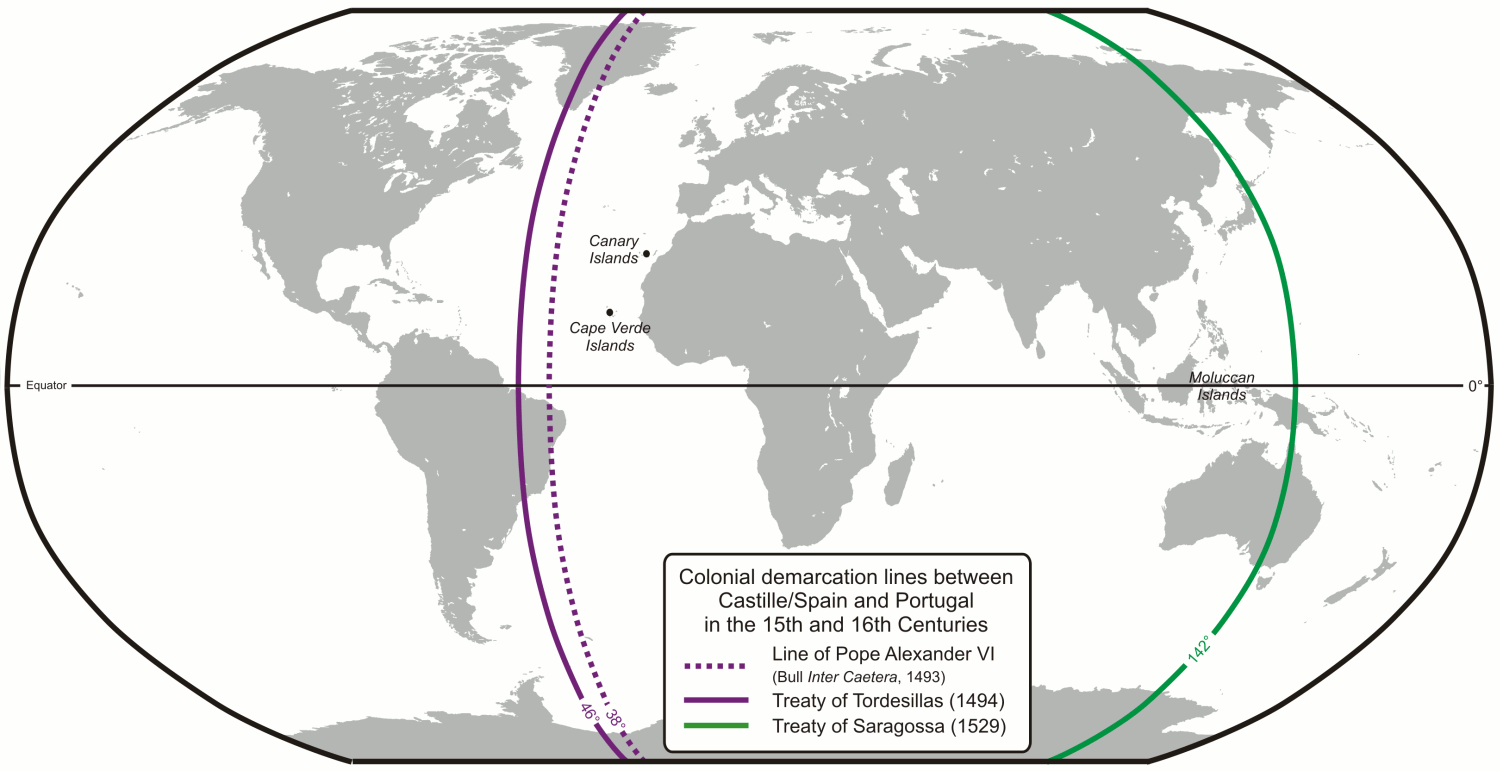

當海上的兩牙:葡萄牙和西班牙分別向東和向西遠航,而西班牙自以為抵達了印度, 他們迫不及待地想要瓜分並且保障自己的利益,因此都向教宗請願。 教宗成功協調兩造在 1494 年簽訂「托德西亞斯條約」(Treaty of Tordesillas), 以大西洋上某種意義之下的「中點」畫一條經線, 大約相當於西經 45 度,約定該線以東的「新發現」土地歸葡萄牙(除了歐洲本身以外), 而該線以西歸西班牙。這條大西洋的經線在南半球劃過南美洲,這就是巴西講葡萄牙語的原因。 奇妙的是,他們明明知道地球是圓的,怎麼會這樣分界呢? 從西經 45 度分頭向東、向西走,不是總有一天要碰頭的嗎? 可能西班牙以為自己有一條往亞洲的近路,所以沒有多爭論吧。 最合邏輯的推論,就是延伸西經 45 度成為大圓,用這個大圓把地球切兩半分給他們。 如果這樣做,則東半球的分界線就是東經 135 度;這條經線劃過澳洲,可是西班牙並沒有發現澳洲和紐西蘭。 按照以上邏輯,從麻六甲到巴布亞新幾內亞的西界,包括臺灣和菲律賓在內,都是葡萄牙的利益範圍,西班牙不得涉入。 但是,自古以來的國際條約就是為了被違約而訂立的,最後還是比誰的拳頭大? 當西班牙人費盡千辛萬苦地來到亞洲,已經是 1521 年。 只花了一代人的時間就繞過南美洲而穿越太平洋,實在還是得佩服那些人的勇氣。

西元 1511 年葡萄牙(擊敗信奉回教的蘇丹王)佔領麻六甲,強勢加入東南亞貿易的行列, 東進爪哇海,登陸摩鹿加(馬魯古)群島,北上南海進出中國沿岸。 另一方面,穆斯林海商將據點從麻六甲移往周邊的港埠都市, 麻六甲發揮的集散港機能也往馬來半島或印尼各地的港埠分散。 1540 年左右,華人海商招徠葡萄牙人到舟山群島的雙嶼港,日本人也參與其中, 共同展開走私貿易,於是東海的「大倭寇時代」就此揭幕。 (p.111)Loyola 等七人成立的耶穌會,在 1540 年正式獲得教宗保祿三世的批准, 可見「大倭寇」和「耶穌會」的開始,可以視為歷史的同時事件。 葡萄牙人打從進入東海開始,就跟日本人在一起, 這或許解釋了為何耶穌會的沙勿略先到日本,然後才來中國。

日本國與歐洲人的第一次接觸,是 1542 年葡萄牙人抵達種子島 (Tanegashima), 而貿易隨即展開;有趣的是,葡萄牙人賣到日本的,並不是歐洲商品,而是中國的, 也就是說葡萄牙人成了中日貿易的中盤商。

關於「船」的歷史。

葡萄牙人的造船技術,在進入印度洋前後有很大的變化。 十五世紀從非洲西岸到好望角的航海, 使用的是三角帆船 (Caravela),其船體、帆柱高度, 都不超過 30 公尺,屬於較小型的船隻。 可是,從好望角繞道而行之後,受到伊斯蘭的造船技術影響, 開始製造特徵為圓形深底的船,有三到四根帆柱,使用方形帆, 平均載重達到 400 公噸的大型船。 這種船在葡萄牙或西班牙稱為克拉克 (Carraca),英語則稱為 Carrack, 葡萄牙語對船的普遍稱呼 Nau 則成為同義的代名詞。 克拉克帆船在船體的補強上使用鐵製肋骨,在日本南蠻屏風上畫著的來自澳門的船, 就是例子。十六世紀中期以後,改良自克拉克的蓋倫帆船登場 (Galeon), 後來在馬尼拉與美洲的(橫渡太平洋)貿易中,也是使用這種蓋倫帆船。 蓋倫和克拉克比起來,船體長、吃水淺,最大承載量可達 1500 公噸, 並且特別強化了戰鬥機能。 進入十七世紀,因為英國、荷蘭等新崛起的歐洲勢力進入亞洲而引起紛爭 (他們都是海盜起家),發展出船速快的小桅船 (Galeoca)。 這種船並非克拉克的演化,而是改版於也使用三角帆的小型逆行划槳船。利瑪竇很可能搭乘一搜克拉克到澳門。在他的時代, 麻六甲--澳門--長崎之間已經有「定期」航班了。葡萄牙人在攻陷麻六甲之後,有一段時間經常租用華人的中國帆船 (西方人稱之為 Junk,很不雅,而日本人的翻譯「戎克船」則進入中文世界,很不幸), 進行麻六甲--中國之間的胡椒貿易。後來,葡萄牙人逐漸自行購入中國帆船, 並固定雇用華人船員。然而,十六世紀中期開始,則使用葡萄牙自身的克拉克大帆船; 那些船航行到日本。 (p.121ff)

到了十八世紀末,中國帆船也已經大到一種程度了。 西元 1800 年 12 月 4 日,一艘遇難的中國商船「萬勝號」漂流到日本的東岸, 因為這齣特殊事件而偶然地留下特別詳細的紀錄。 此船載有船東及全體工作人員共 85 人,遇難之後還能清理的貨物當中, 各色中藥材總共約有 70 公噸,標示「泉糖」的白砂糖 134 噸, 標示「漳水」的冰糖 3 噸。這艘船從乍浦(嘉興)出海,打算從日本採購的貨物, 包括高級海鮮食材(乾海參、乾鮑、魚翅、昆布、鰹魚乾等)以及金屬原料銅條。 銅是繼銀之後的常用貴重金屬,用來鑄造錢幣。 銅條的交易單位是「十萬斤」,大約 60 噸。

這一派的歷史學者,劃定 1571 年為「全球化」的起點:

西元 1571 年西班牙人建設馬尼拉市,順便開通了連結墨西哥和菲律賓的太平洋航路, 使得地球上的最後三分之一(太平洋)也被涵蓋到世界經濟的網絡裡。 因此,1571 年可以說是全球化的起點。 (p.140)

雖然利瑪竇到中國的時候,歐洲的活字版印刷已經相當成熟, 但是他在北京參與的出版業務,都還是採用中國習慣的木刻版。 朝鮮獨立發展出活字版的印刷技術,有一批機器和工人在日本入侵的時候被搶走, 讓日本也開始發展了活字印刷。此後的一段時期,日本的印刷業務併用了木刻和活字。 此外,雖然中國和日本幾乎在同一時期接觸了歐洲人(以葡萄牙人為代表), 但是 Good for Japan,他們不論在火繩槍、佛郎機砲的吸收與製造(改良)上, 比中國走得長久,也對社會(武士階級)造成更深遠的衝擊, 就連派遣人民出國的行動上,都比中國早得多了。 著名的「天正遣歐團」(日本天正 10 年)如奇蹟似的發生於西元 1582 年, 日本人踏上歐洲,甚至比利瑪竇踏上中國還要早。

在鴉片大量輸入中國之前,中西貿易一直是中國入超的。 西方駛往中國的貨輪,主要載運的是白銀, 而日本最初也是因為盛產(出口)白銀而受歐洲青睞。 在這位加拿大電機博士 Jean Vaucher 教授的個人研究筆記 Development of Sailing Ships 裡,他轉載一份記錄:一艘 1742 年從丹麥到中國貿易的船,出發時的載運物, 就價值而言有 90% 的銀、5% 的布料和 5% 的鉛塊, 而返航則換成了茶葉和陶瓷器。 但是,中國的輸出品並非一開始就以茶葉為大宗,而是先以生絲、綢緞、棉布為大宗, 到了十八世紀才被一般消費品取代;外銷日本的重要貨品,還有中藥材。

我居然現在才注意到:鄭成功歿於 1662 年,那一年也是康熙元年、統計元年。

在東海、南海之域被交易的,還有人口。 有些人是被抓去賣的,有些是遇到風暴隨船漂流而保住性命的人。 例如耶穌會士金尼閣離開中國返回梵諦岡向教宗報告的時候, 帶著的僕人之一,據這些研究者說是被日本人從朝鮮綁架而賣到澳門的韓國人, 他改信了天主教(可能並非出於自願)。 那位「幸運」的奴僕可能是第一個被歐洲人畫下來的亞洲人, 著名的魯本斯 (Paul Rubens, 1577-1640) 在 1617 年前後為金尼閣畫像, 順便留下了那位韓裔奴僕的素描,如今被洛杉磯的 Getty 藝廊收購了。 某些歷史學者認為,魯本斯後來在《沙勿略的神蹟》那幅畫裡, 根據以上素描的形象,在圖畫呈現的「世界各地皈依眾人」當中,放了一個亞洲人。 可是,我在網路上看到許多不同的說法,以上的故事不可盡信。

交易的需求肯定創造了翻譯的需求,最早的翻譯肯定來自第一手接觸的水手、船東、港務。 我想像某些具備特殊天分的人,在「行動」中習得了對方的語言, 在實踐的工作領域中流傳著外語的應用知識。 這些通譯的水準頗值得懷疑,當清朝晚期的知識份子終於親自學習外語、 或者來華的歐洲人親自深入學習中文和漢語之後,他們都發現當時的通譯品質很低, 甚至有位英國紳士發現他從南方聘請的翻譯,既不懂英文也不懂中文(官話)。 但是,自從十五世紀開始,畢竟東海和南海上的貿易者,就這樣交談起來了。 若干個十年之後,在日本形成一種專業:「通事」,而且很快地變成世襲的「家職」。 換句話說,「外語」也許就像數學、醫學和其他技術性的知識那樣, 並不在學校裡傳授,而是家學之一。 有趣的是,日本的外語(南蠻)通事家傳的是葡萄牙語(日本人與歐洲人的貿易, 稱為南蠻貿易 Nanban Trade), 雖然荷蘭人(紅毛番)已經在 1609 年正式取代了葡萄牙人,成為南蠻貿易的伙伴, 可是日荷之間的對話仍然是葡萄牙語,直到十八世紀,日本人才逐漸學會了荷蘭語。

日本很早以前就是個好學的社會。他們不但從中國,也從朝鮮引入書籍, 還將它們「和」化,重新刻板印刷。有些在中國失佚的書,得到機會從日本傳回中國, 而商人經常是居中轉手的功臣。

徽州商人,且是有名的安徽省歙(音社)縣大藏書家鮑廷博, 收集珍貴典籍編撰的《知不足齋叢書》裡面, 收錄了在中國已成為佚書的《古文孝經孔氏傳》、《論語集解義疏》, 是由 1770 年代再度赴日的汪鵬這位浙江商人,在長崎取得帶回中國的。 由北溪補訂完成的《七經孟子考文補遺》被帶到清朝宮廷, 收錄在欽定的《四庫全書》裡。 這是足利學校留下來的手抄本,刊本列為儒教經典七種, 經過校勘的,包含在中國消失的內容,是非常貴重的成果。 在日本興盛的唐代刑事法典的註釋《唐律疏議》的校訂研究成果, 也同樣回流到北京的宮廷裡。由此可知,長久以來從中國單向傳入日本的文化傳播, 到這裡〔十八世紀後半〕可以說真正達到「交流」境界。 (p.231)

不論是中國還是朝鮮、日本的海禁或鎖國,都不曾真正徹底淨空過東海和南海的貿易。 日本的鎖國,鎖的是平民百姓的跨海移動,也把外國人鎖在國境之外, 但日本人還是從書籍、戲曲、說書人那裡,獲得外國的消息,並建立了外國人的形象。 那幾百年的時間,日本人對外國人(外國語)的認識全是從故事或傳說而來, 變成一種抽象而鮮明的存在。這個典故,或許可以說明日本現在的奇特現象: 他們一方面非常高效率地學習外來的知識,對於全世界的情報也接收無礙, 但是他們普遍害怕直接接觸外國人,對於學習外語也相當吃力。

這是一本很有價值的參考書籍。但是,對於這群作者的論點, 已經知道並不能在他們自己的圈子裡達成共識,所以引用的時候要小心。