去(民 113)年 7 月,數學教育同仁吳昭容教授、林原宏教授、林素微教授執行「看見數學」計畫,內容是做「職場數學調查」,我曾為他們廣邀各界人士參與,成為受訪對象。感謝所有響應者。如今,這個計畫已經產出結果,今年 5 月先在數學教育心理學會以及國科會人文司做過一次「亮點」簡報,我沒有親自參與,根據吳教授分享的文件寫過一篇網頁:職場數學調查—國科會人文司亮點簡報。後來,吳教授 11 月在數學教育學門成果發表會中,再做一次較多細節的報告,我在現場並取得簡要內容。由於研究團隊還在為其成果撰寫學術論文,所以要替他們保留一點「隱私」,本文僅以分享心得以及補充「亮點」為主。

研究團隊從英文文獻中發現,做類似研究問題的學者,普遍發現數學的需求性被低估的現象:許多受試者不察覺自己使用的數學,直到研究者深入訪談,或者旁觀其執行業務而發現,受試者才察覺「那是數學」。這種「數學隱形」的情況至少有兩種解釋:

這種情況相當地情有可原。因為:畢竟教育的總目標就是成就一個「人」。所有教育總和成一個人之後,應該就很難分辨哪個時候用了特定的數學思維,哪個時候不是。甚至有一句名言(據說是愛因斯坦說的),指出教育的功效,正是那些表面上已經遺忘卻終身奉行的信念或習慣;另一句相關的標語是:教育就是養成習慣。假如成功地養成了習慣,當然就難以察覺了。例如每當我們駕駛汽車時轉動方向盤,我們的腦子就在潛在地估算著廣義的圓心角,而圓心角與汽車運動的偏向其實是一種 tan 類型的三角函數關係,我們也在腦子裡直觀地估計其函數值。

再以方向盤為例,我們以直覺驅動汽車轉彎,但汽車能夠平順轉彎的核心器具是兩支前輪的「差速器」而這種機械表現出來的是數學計算的結果。另外,我們天天使用的手機,每當我們對著它講一句話,它就先由類比聲波轉換成數位訊號,這個過程使用了正餘弦函數與積分,接著它被壓縮,這裡用到排列組合與統計,再來它被加密以防竊聽,這裡用到數論;手機做完這些工作之後,那一句話才傳送出去。更別說傳送訊號的電磁波,有多麼深邃的數學在其理論架構之內。

以上舉例並不是說「學校教育」應該讓每個人明白這些文明器物的內部原理,而是想要說明數學如何地「隱形」在文明器物之中。

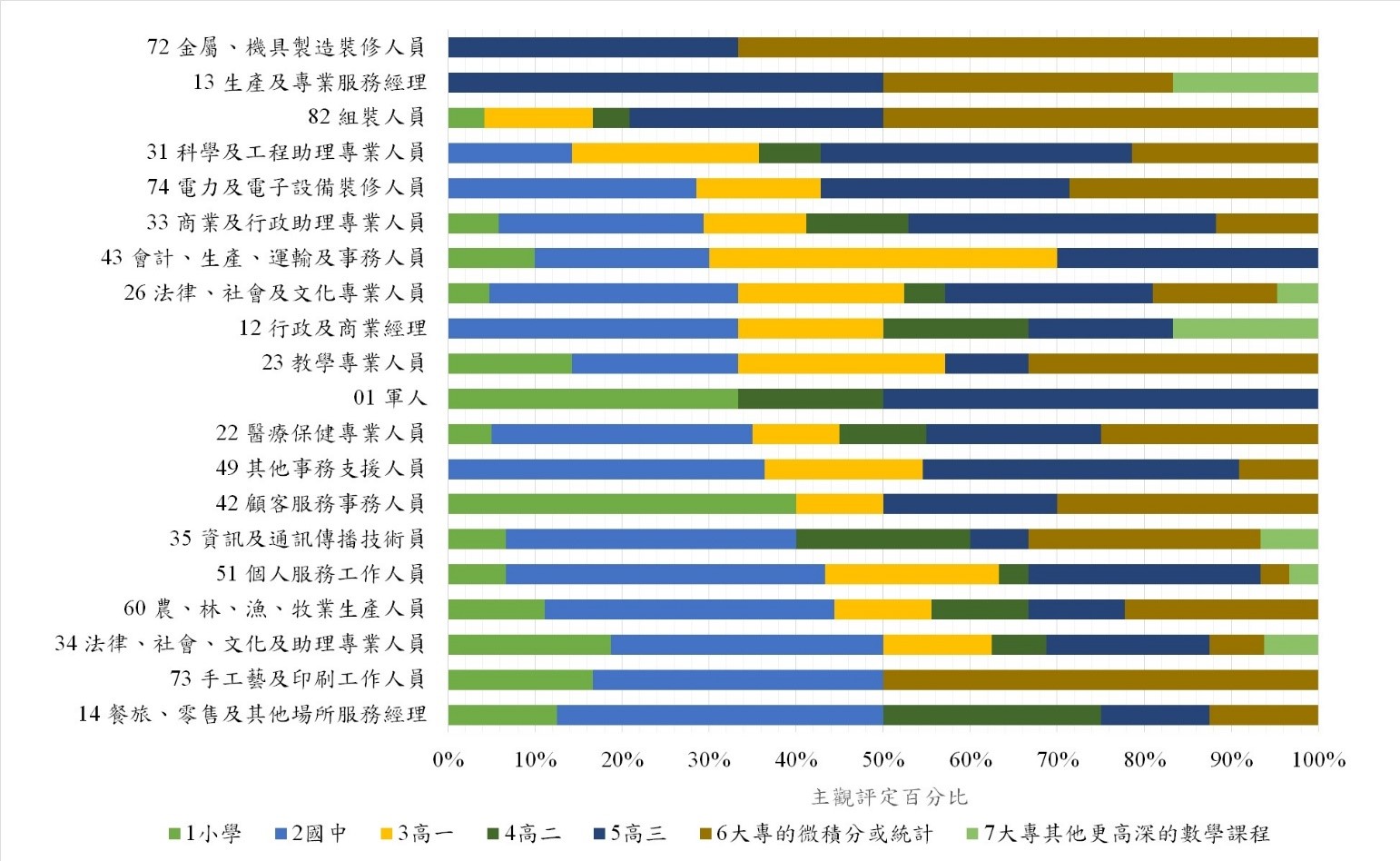

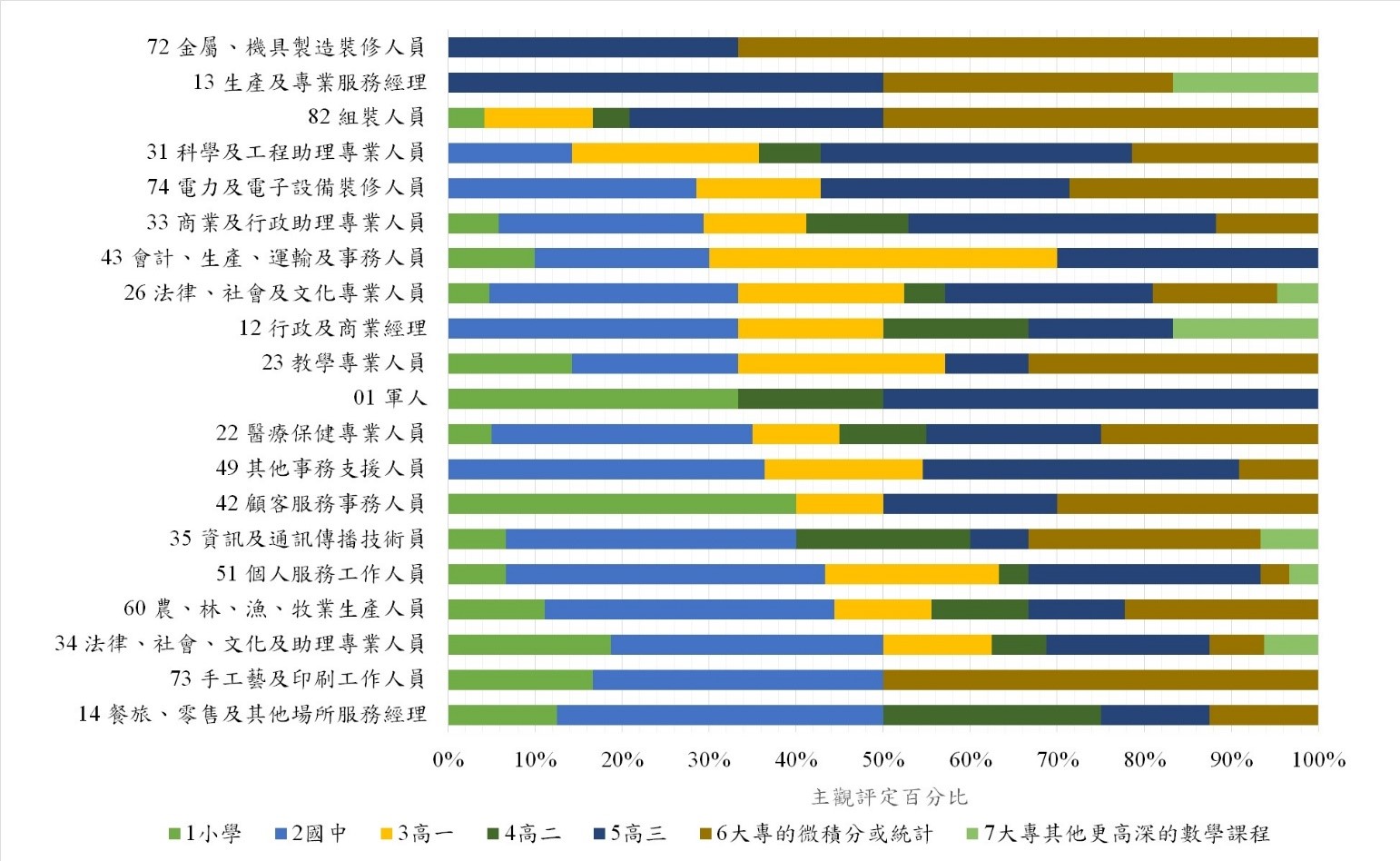

以下這件事,我在「亮點」中解釋得不周,現在再解釋一遍。研究團隊為了「聚焦」,希望剔除社會中一般認為「高數學需求」和「無數學需求」的職業類別。這是「第一階段」的研究目標。研究者先聘請 25 名「有代表性」的成人,請他們依據社會經驗評估數學在各種職業中的重要性。研究者從各行各業獲得這些「局外人」的平均評估,排除公認高度運用數學的行業(如精算師、電科技工程師、會計員等),也排除大家都認為不需要數學的行業,最後挑選了 20 個職業進入第二階段。這 20 種職業的官方名稱,列在以下「主觀評定百分比」圖的左側;名稱中的編號,僅為原始資料來源的編號,讀者可以忽略。

臺灣並沒有調查各行各業的「社會聲望」。所謂「職業無貴賤」,這個概念說的是所有職業的從業人士在法律之前人人平等,我們並不需要偽善地主張每種行業的社經地位皆相同。國外曾有國際組織做職業「社會聲望」調查,而我國的職業分類與國際通用的分類項目相符,所以可以對應各種職業的「國際社會聲望」。研究者發現:25 名「社會人士」對各行各業評估的數學重要程度(不限於最後入選的 20 種職業),與國際調查的職業「社會聲望」有高達 0.80 的正相關。

【後記:月暈效應與四要素教學設計】

然而,前述高相關並未發生在後來調查從業人員自評的數學重要性結果上。也就是行業的「局外人」與「圈內人」對該行業工作的數學需求性,評估並不完全一致。因為「局外人」的意見僅用來剔除最高、最低的數學需求行業,我認為此種不一致性並未損傷此研究的結論。

要勝任我目前的職業與職位,數學應該學到______。填答者須從

國小、國中、高一、高二、高三、大專的微積分或統計、大專其他更高深的數學等程度7 個選項中,勾選一項;勾選的結果則依序轉換成正整數 1, 2, ..., 7。20 種行業的勾選分布如下圖,而圖中 20 個職業類別的排序(由上到下)是按照該行業勾選項目的平均數值(由大而小),也就是各自評估的平均數學教育程度需求(由高而低)。提醒:此 20 種職業,已經排除公認高數學需求與低數學需求的行業。

由圖可見三個職業類別:「01 軍人」、「73 手工藝及印刷工作人員」、「14 餐旅、零售及其他場所服務經理」出現不連續的雙峰意見:沒有人選「高一」。其實,沒有「軍人」選「國中」,從國小直接跳到高二;沒有「手工藝工作者」選任何年級的「高中」,從國中直接跳到大專。這個現象存在至少兩種詮釋: