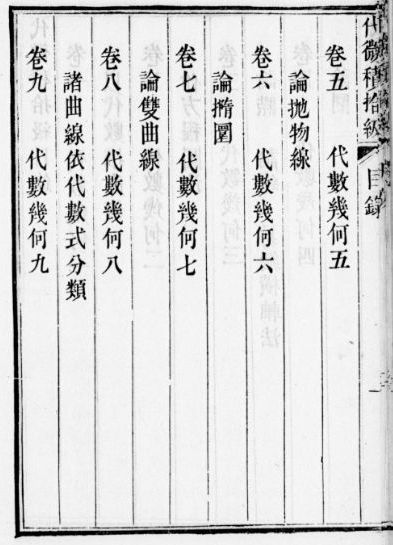

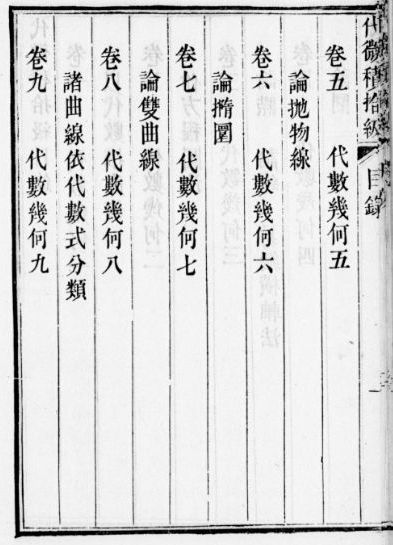

偉烈亞力與李善蘭合譯《代微積拾級》的目錄,可看到三種圓錐曲線的譯名,並可看到當時稱方程式為代數式。咸豐己未年(西元 1859 年)出版,書影取自法國數位圖書館。

最近教育圈「覺察」一個新議題:教師覺察力(teachers noticing);例如,請看林勇吉教授的簡介(2017)。這是「識」的相關概念──教師要能覺察自己的教學(語言)是否讓學生「有感」?特別要覺察自己是否說了學生聽過之後無法產生意義(making no sense)的話語?這個觀念,跟作者從「設計思考」引進「同理心」,請教師站在學生立場想像她/他收到什麼訊息,是一貫的想法。本篇短文集結作者所覺察的國中階段有待商榷的習慣教學用語。本文原本發表於《央團數學月刊》,但是此處略有修訂,並有續篇。

本文想要提出討論的,無關於數學教學的內容──它們當然都是正確的──而是教學與評量過程中使用的話語。「精確」是眾所皆知的數學特徵之一,數學領域向來以自己的語言精確自豪,相信所有教師同仁也樂於傳授數學的這項美德。教師以及所有媒體在課堂內外使用的數學語言,對於學生都具有潛移默化的效用,而「素養導向」之「態度」屬性的學習,主要來自這些生活中點滴累積的數學經驗。

作者根據近兩年參與國中階段數學教學工作之管見,整理出以下幾項意見,就教於教師同仁以及數學教育社群。

將等式 \(3x-2=4\) 轉化為 \(3x=4+2\) 的等量公理操作特例,稱為移項。但如果將另一種等量公理操作──將 \(3x=6\) 化為 \(x=\frac{6}{3}\) ──也稱為移項,就值得商榷了。它可能是課室裡的習慣說法,所以《數學領域課程手冊》也在 A-7-3 之釋例第 1 點,將前面兩種等量公理的操作都稱為「移項」。這樣籠統的說法,對於 7 年級剛接觸一元一次方程的學生來說,或許是方便的,但是這樣短暫的方便性,卻可能導致後續的認知衝突。至少,它讓學生獲得「數學語言模稜兩可」的經驗,這並不是有利於培育數學素養的一種經驗。

在一元一次式之後,「項」將會成為數學課程的主要物件之一。我們將要稱 \(3x\) 和 \(\frac{1}{2}x\) 為「一項」,將來還要稱它們為「一次項」,接著就要學習「同類項合併」,再後來它們要和其他「項」組成「多項式」。即使在初學同類項合併的時候,也可能遇到將 \(2x=6-4x\) 化為 \(2x+4x=6\) 的需求,此時的「移項」概念就可能無形地造成了認知衝突:以為要將 6 移到等號左邊,或者把 2 除到等號右邊才叫做「移項」。7 年級學生即使感受到認知衝突,通常也無法表達,只能等待哪一天忽然明白了;這樣的學習經驗當然不是我們想要的。

移項確實比等量公理容易表達,但是等量公理是無法迴避的代數教學目標。等量公理的概念匱乏,累積成更多困難;事實上,等量公理就是「等式」教學的核心目標。例如有些學生因為不理解「等式」的意義,所以會從 \((x-1)(x-2)=3\) 的形式而誤以為 x 的解是 1 或 2,甚至以為可以令 \(x-1=3\) 而解出 \(x=3+1=4\)。

其實「等式」的教學幾乎就是等量公理的教學,與其將等量公理當作一個要背誦的名詞,可能不如在代數操作的過程中,經常趁機提點,讓學生有機會在長時間的操作經驗中「有感地」理解等量公理,而後內化之。

雖然大半數學詞彙是翻譯進來的,但中文固有的傳承也還在。例如「方程」是二千年前《九章》用語,它原指二元或三元一次聯立方程式,現在被用來指稱求解的方程式(例如 \({{x}^{2}}+2x-5=0\)),同時也指稱畫圖的方程式(例如 \(2x-y=3\))。事實上,可能不只是學生,一般成人大概都不能理解「方程」是什麼意思?這個文言詞彙頗難解釋;我們只是說習慣了,並不表示我們真能解釋。用同理心想像7年級學生初次見到「方程」,是不是個莫名其妙的詞?而它有時候要求解,有時候卻代表一個圖形,不奇怪嗎?

作者並不反對使用「方程」,只是建議給予解釋,並且在初學階段謹慎分類。搭配最近的熱門話題「雙語教學」,我們可以解釋:求解的那種方程是 equation of unknowns,未知數的等式,對應坐標平面上圖形的那種方程式是 equation of variables,變數的等式。而且,不論求解或畫圖,都是根據「等式」的原理而來的。對初學者而言,英文說法不但直接指出程序與目的,還幫助釐清「元」──也就是 x 或 y──所代表的意義:未知數或變數。等到學生較為成熟,確實能了解那兩種意義可以自由交換之後,才有機會真正感受中文「方程」的簡潔方便。

延續前述謹慎分類的概念,作者也建議不要對初學者混用「解」的說法。從一元一次方程開始,到二元一次聯立方程式,「解」都是對未知數而言的,而具體的概念心像,總會把未知數 x 或 y 對應一個應該確定但還不知道是多少的數。求解是一系列的代數程序:目標明確地一連串使用移項或等量公理。學生並不會試著將 \(x=1\) 代入 \(3x-2=4\) 發現它不是解,然後試著代入 \(x=2\) 而發現它是解。因此,我們應可想像:當學生初次遭遇「\(2x-y=3\) 有無窮多組解」這句話時的迷惘。

將未知數等式的「解」推廣為「滿足」等式的數(或數對),這個概念是數學抽象化的結果,它標誌著數學思想史上的偉大進展,也是從古代的代數轉化為現代的解析幾何(包括微積分)的關鍵步驟。這一組觀念需要謹慎發展,而不能等閒視之。謹慎發展的具體行動之一,就是謹慎使用教學語言。在剛開始的時候,建議說「有無窮多組滿足 \(2x-y=3\) 的 x 和 y」,然後以有感的教學活動,幫助學生從經驗中把「滿足」和「解」這兩個觀念連結起來。

事實上,將中國古代的「方程」知識傳到現代的最主力推手是李善蘭(1811-1882),他也是將西方代數與解析幾何譯入華文世界的第一人。本文附圖顯示:李善蘭並未使用「方程式」表述坐標平面上的圖形,他說的是「代數式」;作者認為「代數式」是更合適的名稱。

「比」是生活中常用的語言,例如手機螢幕是 16:9,人像照片是 3:4 之類的。比的妙用就在於它跟分數不同,但是如果我們定義(二項)比 \(a:b\) 的後項 b 不得為8 0,相當於把比和分數完全等化,這樣反而讓比喪失了它的存在價值。試想,我們都說比例式 \(x:y=3:2\) 等價於 \(3y=2x\),既然兩者等價,為什麼一個不准 \(y=0\),而另一個就可以呢?

在日常生活中本來就不會出現「比 0」的情境(棒球比賽的分數不是數學的「比」),數學課本刻意規定 \(a:b\) 的 \(b\ne 0\) 只是為了方便定義比值。但是這個短暫的便利性卻導致後面多重的數學內部不一致性,實在是得不償失的。「比」本來就不一定有比值,譬如三連比就沒有比值。想一想連比,就知道「比值」並不是「比」的內在性質。我們大可以定義:如果二項比 \(a:b\) 的 \(b\ne 0\) 則它的比值是 \(\frac{a}{b}\),但三連比或後項為 0 的二項比,就沒有比值。

關於比與比例式的所有運算性質及應用,全都不需要經過比值──因為比值不是比的內在性質,只要使用比的原始定義即可:例如 \(x:y=3:2\) 的定義是 \(x=3k\) 且 \(y=2k\);此處仍然不需要關心k是不是 0。將來 \[\left\{ \begin{matrix} x=3k \\ y=2k \\ \end{matrix} \right.\] 就是直線參數式,\(k=0\) 就對應原點,為什麼要擔心直線通過原點呢?

雙變數的比例式未必是正比關係,例如 \(x:y=3:2\) 以及它的所有等價形式(例如 \(x:3=y:2\))都表示x與y成正比,但是 \(x:3=2:y\) 卻表示 x 與 y 成反比。此時仍然不必特別規定 \(y\ne 0\),因為 \(y=0\) 本來就不滿足比例式(\(x=0\) 也不滿足)。由此可見,比例式與方程式 \(3y=2x\) 或 \(xy=6\) 等價,與一次函數 \(y=\frac{2}{3}x\) 或反比函數 \(y=\frac{6}{x}\) 也等價,前者的概念心像是通過原點的直線,這些觀念的連結,不但是融通國中數學的重要機會,也是一把解題的利器。

一般化的正比關係是 \(x-{{x}_{0}}:y-{{y}_{0}}=a:b\),它的圖形(稱之為 L)是通過點\(({{x}_{0}},{{y}_{0}})\) 的直線,而 \(b:a\) 的比值(如果存在)就是直線斜率 m。按照斜率定義 \(\frac{y-{{y}_{0}}}{x-{{x}_{0}}}=m\) 則直線L上的點 \((x,y)\) 皆有斜率,且斜率皆為 m,唯獨 \(({{x}_{0}},{{y}_{0}})\) 這一點沒有斜率。本來一個點就不必討論斜率,但是當牛頓等人將 x 和 y 的關係詮釋為動點的時間─位置關係,而每一點的斜率被理解為那一瞬的速度,則每一瞬都應該有速度,所以就需要直線上每一點都有斜率了。直線代表等速運動,因此在相位點 \(({{x}_{0}},{{y}_{0}})\) 速度也必須是 m。換句話說,在直線 L 上,明明是 \(0:0\) 的比值 \(\frac{{{y}_{0}}-{{y}_{0}}}{{{x}_{0}}-{{x}_{0}}}\) 也應該是 m。這個石破天驚的觀念,大家都知道就是微分。而上述問題最後就凝聚成極限概念: \[\underset{x\to {{x}_{0}}}{\mathop{\lim }}\,\frac{y-{{y}_{0}}}{x-{{x}_{0}}}=m\] 在極限觀念下,\(a:0\)的比值還未必不存在哩。

國中 7 年級的「比」在後面還有非常豐富的發展,在 7 年級一言難盡,但至少不必增加非必要的 \(b\ne 0\) 規定。

「拋物線」雖然是 parabola 的漂亮翻譯,卻很不幸地容易在教學上倒果為因。它不像「方程」難以做字面解釋,「拋物線」相當容易望文生義,問題是它實在不容易跟 \(y=a{{x}^{2}}\) 發生關係。同一族曲線 \(y=a{{x}^{2}}\),從「平方線」到「拋光線」到「拋物線」的發現歷程,足以成為西方數學發展史的三塊里程碑,卻在國中9年級被莫名其妙地打發掉了(名副其實的「莫名其妙」),實在可惜。更何況嚴格來說二次函數 \(y=a{{x}^{2}}\) 只是拋物線方程式的變形,拋物線的標準式應該是 \({{x}^{2}}=4cy\)。

故事通常從古希臘「阿波羅神諭」的倍立方傳說開始,目標是解 \({{x}^{3}}=2\),可推廣至 \({{x}^{3}}=a\),其中 a 為正數。按希臘人的想法,所謂求解是根據一條給定的 a 單位長線段,做出一條新的線段,使其長度x的立方為a。他們開闢的解題進路是設計一條中繼線段,令它的長度為 y 且 \({{x}^{2}}=y\),則 \({{y}^{2}}={{x}^{3}}\cdot x=ax\)。希臘人用比例式 \(1:x=x:y=y:a\) 來理解問題,而 \({{y}^{2}}=ax\) 的幾何理解是:互相垂直的 x、y 兩線段, y 線段所作的正方形「恰等於」x 線段與給定之 a 線段的矩形面積。當 x 線段的一端點固定(成為頂點),另一端點也是 y 線段的端點,則 y 線段的另一端點所經的軌跡就是最初的「平方線」。古希臘並沒有 xy 直角坐標系,但 \({{x}^{2}}=y\) 和 \({{y}^{2}}=ax\) 這兩條平方線的對稱軸互相垂直,且x和y確實是平方線上一點到兩軸的距離,所以希臘人已經幾乎要發明直角坐標了。

這條文明路上的第一座里程碑,是發現「平方線」為圓錐截痕,在那之後才把它理解為一條靜態的曲線,並且用「恰等於」給它命名,演變至今就是 parabola。第二座里程碑是發現了「準線、焦點」作圖法(它不是尺規作圖),參數a就是現在所謂的正焦弦長,而「焦點」出場也表示發現了它的光學性質;在那之後,它也可以稱為「拋光線」。最後是伽利略、刻卜勒、牛頓等人的運動理論,這才發現自由拋射物的軌跡原來又是「平方線」,於是可以稱為「拋物線」。

當偉烈亞力(Alexander Wylie,1815-1887)把 parabola 介紹給李善蘭的時候,西方已經走完了 parabola 的三座里程碑(不知道還有沒有第四座?)。因為音譯實在難以傳遞意義(例如把 algebra 譯為「阿爾熱巴拉」顯然不如譯為「代數」),所以用它最後的成就來意譯,確實值得喝采。只是這個太過聰明的翻譯,卻可能誤了教學的大計。

就像「方程」一樣,「拋物線」已經是標準的中文數學詞彙,必須接受。作者想要商榷的是「\(y=a{{x}^{2}}\) 的函數圖形是拋物線」這樣的話。這麼說的言下之意,彷彿讀者(學生)已經知道拋物線。相對地,類似「\(2x-y=3\) 的方程式圖形是直線」或「\({{x}^{2}}+{{y}^{2}}=2\) 的方程式圖形是圓」就是合理的話語,因為讀者已經知道直線和圓。除非我們確定 9 年級上學期的物理課,已經使學生認識了拋物線,否則 9 年級下學期的數學課就不適合這樣說。教科書經常用噴水或拋擲籃球為例,這兩者充其量只能先邀請學生想像一條理想軌跡,稱那條軌跡為拋物線,然後從經驗歸納,取適當的係數 a,二次函數圖形很像拋物線。老師們都知道「\(64=65\)」那個詭異的例子,它無非就是要彰顯數學對於精確的要求,視覺經驗是不可靠的。因此,從視覺感受來定論「二次函數圖形是拋物線」總是不太理想。

如果我們還在乎數學領綱理念三:「數學是一種人文素養,宜培養學生的文化美感」,可不可以在 9 年級的「拋物線」教學講得更細緻一點?讓學生有機會感動於歷代先人對同一條曲線挖掘出來的奇妙性質(這就是「數理人文」的典範例)。如果 9 年級一言難盡,不說也沒關係,直接把 \(y=a{{x}^{2}}\) 的函數圖形稱為「二次曲線」並不減損國中生的數學理解,而且這個名稱將可順利地銜接高中數學課程。

偉烈亞力與李善蘭合譯《代微積拾級》的目錄,可看到三種圓錐曲線的譯名,並可看到當時稱方程式為代數式。咸豐己未年(西元 1859 年)出版,書影取自法國數位圖書館。

「解」和「根」經常被混用,但它們不是同義詞,它們彼此的關係是:\(x=1\) 是方程式 \(x^2-3x+2=0\) 的解(solution),而它是多項式 \(x^2-3x+2\) 的根(root),他也是函數 \(f(x)=x^2-3x+2\) 的根。一般性的用語是:函數 \(f(x)\) 的根是等式 \(f(x)=0\) 的解;嚴格來說,前述 \(f(x)\) 應該限於多項式函數,但是可以如果交代清楚,可以容許它泛指一般的函數。

混用「解」和「根」的更根本原因,可能是源於「多項式」與「函數」的語言混淆。「多項式」作為一個數學物件,應該被理解為獨立的物件,而不必跟方程式、方程、函數連結在一起來說。雖然老師不跟國中生這樣說──多項式是將整數一般化而成的代數結構(可交換環)──但教師自己應該明白這個道理,所以當我們說一個多項式,我們就直接說它,例如 \(x^2-3x+2\) 或 \(ax^2+bx+c\),而不必說 \(y={{x}^{2}}-3x+2\) 或 \(f(x)={{x}^{2}}-3x+2\),因為 \(y={{x}^{2}}-3x+2\) 是一個多項式方程式,而 \(f(x)={{x}^{2}}-3x+2\) 是一個多項式函數,它們都不是「單純的」多項式。如果為了溝通的需要而想要給 \(x^2-3x+2\) 一個名字,習慣上可以稱它為 P 或 Q 或 R──就好像我們習慣稱一個整數為 m 或 n,稱一個有理數為 p 或 q 那樣──但是不需要把它變成方程式或函數。

國家教育研究院的雙語詞彙資訊網將 intercept 翻譯為「截距」是有待商榷的,因為 intercept 主要是指截點,它是一個點坐標,而非一個數。不論要講截距或截點,都必須先有圖形,所以我們只討論方程式或函數的截點、截距。

以下是英文的容易混淆之處:x-intercept 應該指函數圖形與x軸的交點,例如 \((1,0)\) 是函數 \(f(x)={{x}^{2}}-3x+2\) 的 x-intercept,但是在學校裡,有時候卻也說 1 是 \(f(x)\) 的 x-intercept;前者是正確的說法,而後者是延伸的說法。這個混淆是英語的問題,我們不必替他們操心。幸運的是,intercept 可以翻譯成「截點」或「截距」,所以中文可以準確地分辨它們兩者,而不至於混淆。我們只要留意:準確說出「截點」或「截距」,不要混用兩者就行了。例如 \((1,0)\) 是函數 \(f(x)={{x}^{2}}-3x+2\) 的 x 截點,而 1 是 \(f(x)\) 的 x 截距。

一般而言,x 截點是函數圖形與 x 軸的交點,它的坐標必為 \((x_0,0)\) 之形式,而 \(x_0\) 是該函數的 x 截距,也就是函數圖形與 x 軸交點的 x 坐標。在此語彙之下,必須提醒學生注意的是:「截距」雖然稱為「距」卻不是「距離」的意思,它不必取絕對值:可以有負的截距。

有些國中生常為例如 \(x^2-2x+1=0\) 這種題目的解應該寫「\(x=1\)」還是「\(x=1\)、1」還是「\(x=1\)(重根)」而煩惱。這實在是最不需要讓國中學生煩惱的問題了。首先,作者想要指出「重根」根本就不該出現在這個脈絡之中,因為有「重根」的是多項式 \({{x}^{2}}-2x+1\) 而不是方程 \(x^2-2x+1=0\)。其次,就教學的意義來說,人們必須先知道二次方程「應該」有兩個解,然後說「重根」(或「重解」)才有意義。大家都知道,國中生並不知道「複數」,也不知道「代數基本定理」,所以當然不知道二次方程必然有兩個(複數)解。因此,我們應該可以「同理」國中生的感受:硬要說 \(x^2-2x+1=0\) 有兩個解,是個沒有意義而必須記憶的數學知識;像這樣的學習,顯然悖離「素養導向」,而是徹底的「學科導向」。什麼「導向」屬於意識形態,它畢竟是次要的,更重要的是:硬要說 \(x^2-2x+1=0\) 有兩個解,對於國中階段的數學學習,應該完全沒有幫助吧?

很久以前,國中生學到的是:像 \(x^2+1=0\) 這種方程「無實根」或者沒有實數解(作者本人就是這樣學的)。當時這種說法在國中還算有意義,因為當年的國三選修課程就有複數,所以作者的確在國三知道 \({{x}^{2}}+1\) 有虛根。後來複數內容從國中刪除了,經過許多年,國中教育現場總算戒除了「無實根」的習慣用語,而改說「無解」。如今,本文提倡國中教師連「重根」也一併戒掉,直接說「有一個解」就好了。如此一來,二次方程可能有 2 個解、1 個解,或者沒有解,合併而言可以說二次方程「至多有兩個解」,不是也很「順」嗎?類似地,二次函數可能有 2 個、1 個,或者沒有 x 截點,合併而言可以說二次函數「至多有兩個 x 截點」。