數學通識

洪萬生談《測量全義》

本文轉介原載於 HPM 第 24 卷與第 25 卷的洪萬生老師文章。原文分為上、下兩篇,我將它們銜成一份 pdf 檔案,放在以下連結,方便讀者下載。

- 洪萬生(2021)。從圭竇形談起:《測量全義》初探。HPM 23(3)、24(1)。

[全文 PDF]

因為這篇文章不但具備數學史的價值,對於高中數學的課程與教學也能有高度的啟發,所以我特別轉載,透過這個平臺再推廣一次。

洪老師自己承認:

本文「從圭竇形談起」,意在吸引讀者眼球,我們的主要目標是《測量全義》的文本分析,特別是羅雅谷在撰著此書時,如何「收編」他所謂的「九章筭」(或中國傳統算書概念、算法及公式)。

這篇文章確實跟「圭竇形」沒有很深的關聯,真正有意思的是洪老師對《測量全義》的解析與導讀。

我還是用一段話交代「圭竇形」吧。洪老師想要用「圭竇形」吸引讀者目光的意圖,未必有效。因為讀者恐怕都沒聽說過「圭竇形」也沒幾個人會因為這個名詞而想要打開文本來讀。其實「圭竇形」是「拋物線」第一次進入華語社會的名稱。這是《測量全義》的作者

— 羅雅谷 (Jacques Rho, 1593–1638) —

給 parabola 的中文譯名。「圭竇」是當時某些城門或宅邸大門旁邊開在牆上的洞口,用來收發文件或傳遞一些小東西,那樣的洞也許像戲院的票房 (box office),上方是弧拱而下方是平臺,羅雅谷將它的邊框想像為開口向下的拋物線,當然這並不準確,絕不意味著當時牆上的「圭竇」是以二次曲線的概念製造的。當年的羅雅谷雖然具備新天文學的知識

— 他身為天主教神父,卻違背教宗旨意,不但偷偷閱讀哥白尼的日心說,還把《天體運行論》帶進中國 —

但是他應該還不知道伽利略發表的「自由拋射物之軌跡是 parabola」的理論,他還沒有「拋物軌跡」的概念。三民書局出版洪萬生老師的《數學故事讀說寫》,裡面有〈從圭竇形到拋物線:閒話數學名詞的翻譯語境〉。

我還是用一段話交代「圭竇形」吧。洪老師想要用「圭竇形」吸引讀者目光的意圖,未必有效。因為讀者恐怕都沒聽說過「圭竇形」也沒幾個人會因為這個名詞而想要打開文本來讀。其實「圭竇形」是「拋物線」第一次進入華語社會的名稱。這是《測量全義》的作者

— 羅雅谷 (Jacques Rho, 1593–1638) —

給 parabola 的中文譯名。「圭竇」是當時某些城門或宅邸大門旁邊開在牆上的洞口,用來收發文件或傳遞一些小東西,那樣的洞也許像戲院的票房 (box office),上方是弧拱而下方是平臺,羅雅谷將它的邊框想像為開口向下的拋物線,當然這並不準確,絕不意味著當時牆上的「圭竇」是以二次曲線的概念製造的。當年的羅雅谷雖然具備新天文學的知識

— 他身為天主教神父,卻違背教宗旨意,不但偷偷閱讀哥白尼的日心說,還把《天體運行論》帶進中國 —

但是他應該還不知道伽利略發表的「自由拋射物之軌跡是 parabola」的理論,他還沒有「拋物軌跡」的概念。三民書局出版洪萬生老師的《數學故事讀說寫》,裡面有〈從圭竇形到拋物線:閒話數學名詞的翻譯語境〉。

p.3 出現 「叀術」及「綴術」,在馮立昇的《中國古代測量學史》也看到。馮立昇比較了《測量全義》、《測量法義》。

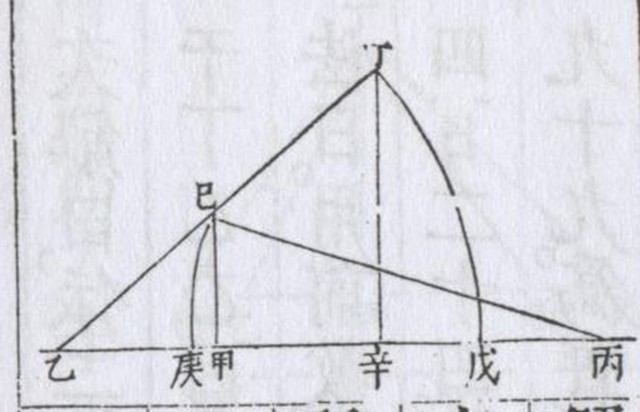

p.5 圖二是正弦定理的早年證明。羅雅谷附在《測量全義》裡的圖,其實是從約翰・穆勒 (Hohannes Müller, 1436–76) 的書裡複製出來的。示意的三角形是「巳乙丙」:

如果有「比值」概念,直接從

\[\text{巳乙}\cdot\sin\text{乙}=\text{巳甲}=\text{巳丙}\cdot\sin\text{丙}\]

就可以得到正弦定理(其中兩項)了。可是當年的「三角比」是「八線」概念,sin、cos

之類的「比值」,當年是同一個半徑前提之下的某些線段長。這就是為什麼約翰・穆勒需要先將「乙巳」延伸到「乙丁」而「乙丁\(=\)巳丙」。在當時,\(\sin\text{乙}\)

並非比值概念,而是「丁辛」線段(相對於半徑的倍數);同理

\(\sin\text{丙}\) 是「巳甲」。所以,從三角形「巳乙甲」與「丁乙辛」的相似性(AA

相似)得知

\[\text{乙巳} : \sin\text{丙} =

\text{乙丁} : \sin\text{乙}

=\text{巳丙} : \sin\text{乙} \]

約翰・穆勒在明末有個很有趣的中文名字:「玉山若干」。我也查到另一個說法:「若玉山」。這個中文名字應該來自他的拉丁文名字

Ioannes de Monteregio,本來的意思是「來自山區的約翰」。拉丁名 Ioannes

現在一般譯為「約翰」,當時有譯為「若望」,也有「玉涵」。如今文獻中常見的約翰・穆勒拉丁名 Regiomontanus 是後來(1534 年)才被冠上的。費波那契也是類似的情況,Fibonacci 不是本名,是後來才被冠上這樣的稱呼。

p.7

羅雅谷沿用中國的「步」單位,但中國說面積時也用「步」,羅氏改說「方步」有創意。羅氏取一步 5 尺,一方步 25 方尺。

p.8 說〔先四邊形,後三角形〕「此一順序有違我們的直觀」。非也,羅雅谷在第九界說得清楚:正方形面積是所有面積的基礎,當然應該先談正方、長方,然後三角形的「面積」才有意義。

p.20

由於南宋版《九章算術》(含劉徽注)在明代失傳,因此,羅雅谷所謂的「九章筭」不可能指向《九章算術》,他當然更不可能知道劉徽的註解。同樣的情況,當然也適用於明末清初的中國數學家。梅文鼎就是一個絕佳的案例,他對劉徽注究竟有多少理解我們無從得知,儘管他曾看過《九章算術》第一卷〈方田章〉。

〔注 15〕1678年,梅文鼎曾在黃虞稷處所見到《九章算術》方田章,但一生未見全書。參考李迪,《梅文鼎評傳》,頁429。

p.22

其中所涉「弧田」(弓形)也是「無法之形」,因此,羅雅谷顯然也不曾考慮這些圖形。

看來「無法」就是「沒有公式」的意思。也許就是對於「公式」—

僅限有限多步驟的計算 —

的追求,限制了中國算家的想像力。

梅文鼎深受《測量全義》乃至《崇禎曆書》之影響,除了本文第五節所討論的具體案例之外,我們從他的年譜中,也可以找到文獻的證據。 其實,他的《平三角舉要》更是仿效《測量全義》之論述(體例),我們輕易複按即可掌握大致輪廓。史家劉鈍認為這是中國史上第一部三角學教程的著作,也是梅文鼎藉助中算勾股術整合(西方)三角學的一個嘗試。

我還是用一段話交代「圭竇形」吧。洪老師想要用「圭竇形」吸引讀者目光的意圖,未必有效。因為讀者恐怕都沒聽說過「圭竇形」也沒幾個人會因為這個名詞而想要打開文本來讀。其實「圭竇形」是「拋物線」第一次進入華語社會的名稱。這是《測量全義》的作者

— 羅雅谷 (Jacques Rho, 1593–1638) —

給 parabola 的中文譯名。「圭竇」是當時某些城門或宅邸大門旁邊開在牆上的洞口,用來收發文件或傳遞一些小東西,那樣的洞也許像戲院的票房 (box office),上方是弧拱而下方是平臺,羅雅谷將它的邊框想像為開口向下的拋物線,當然這並不準確,絕不意味著當時牆上的「圭竇」是以二次曲線的概念製造的。當年的羅雅谷雖然具備新天文學的知識

— 他身為天主教神父,卻違背教宗旨意,不但偷偷閱讀哥白尼的日心說,還把《天體運行論》帶進中國 —

但是他應該還不知道伽利略發表的「自由拋射物之軌跡是 parabola」的理論,他還沒有「拋物軌跡」的概念。三民書局出版洪萬生老師的《數學故事讀說寫》,裡面有〈從圭竇形到拋物線:閒話數學名詞的翻譯語境〉。

我還是用一段話交代「圭竇形」吧。洪老師想要用「圭竇形」吸引讀者目光的意圖,未必有效。因為讀者恐怕都沒聽說過「圭竇形」也沒幾個人會因為這個名詞而想要打開文本來讀。其實「圭竇形」是「拋物線」第一次進入華語社會的名稱。這是《測量全義》的作者

— 羅雅谷 (Jacques Rho, 1593–1638) —

給 parabola 的中文譯名。「圭竇」是當時某些城門或宅邸大門旁邊開在牆上的洞口,用來收發文件或傳遞一些小東西,那樣的洞也許像戲院的票房 (box office),上方是弧拱而下方是平臺,羅雅谷將它的邊框想像為開口向下的拋物線,當然這並不準確,絕不意味著當時牆上的「圭竇」是以二次曲線的概念製造的。當年的羅雅谷雖然具備新天文學的知識

— 他身為天主教神父,卻違背教宗旨意,不但偷偷閱讀哥白尼的日心說,還把《天體運行論》帶進中國 —

但是他應該還不知道伽利略發表的「自由拋射物之軌跡是 parabola」的理論,他還沒有「拋物軌跡」的概念。三民書局出版洪萬生老師的《數學故事讀說寫》,裡面有〈從圭竇形到拋物線:閒話數學名詞的翻譯語境〉。